本日の講座内容

本日のテーマ

皆さんこんにちは、natanです。「古事記読み方講座」第五回目の今日は、神々はなぜ多様な姿を持っているのか?をテーマに、その理由と神話特有の思考法についてもお話したいと思います。

講座第一回放送時に、スサノヲはいろんな姿を持った神様だということをお話しました。彼は水に関する神様であると同時に、水中や土中に生息する生き物だったり、鉱物では水銀の要素を持っていたり、ときには飽くなき食欲を持つ幼虫でもあったりと、いろんな姿を持っています。

これはスサノヲに限ったことではなく、他の神々も複数の姿を持っています。なぜ、神々が多様な姿を持っているかというと、神話特有の世界観が関係しているからだと私は考えています。

古事記の特殊な世界観

受精卵の細胞分裂的世界観

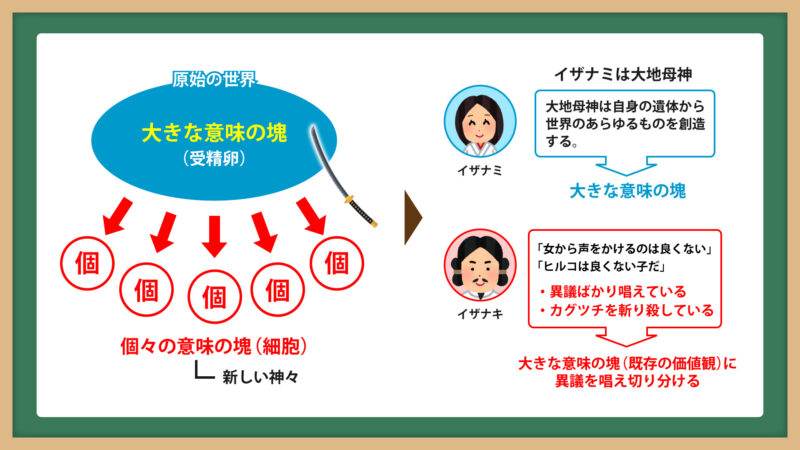

まず、私が古事記解読を通して感じたことは、古事記が描く世界観は受精卵が細胞分裂をして成長していく過程に似ているなということ。

原始の世界には最初に大きな意味の塊(これが受精卵のようなものだと思ってみてください)があって、それが切り分けられて個々の意味の塊(細胞)となり、それらが新しい神々という姿をもって登場してくるという感じです。その過程がイザナキとイザナミのシーンに描かれていると私は感じました。

なぜなら、イザナミは世界神話でいうところの大地母神であり、大地母神は自身の遺体から世界のあらゆるものを創造するからです。だから、イザナミは大きな意味の塊だと考えました。

反対にイザナキは、いつもイザナミに対して「女から声をかけるのは良くない」とか「ヒルコは良くない子だ」と異議ばかり唱えていたり、また妻が生んだ火の神を刀で斬り殺したりもしているので、彼は大きな意味(既存の価値観)に異議を唱えて、それを切り分ける神だと考えました。

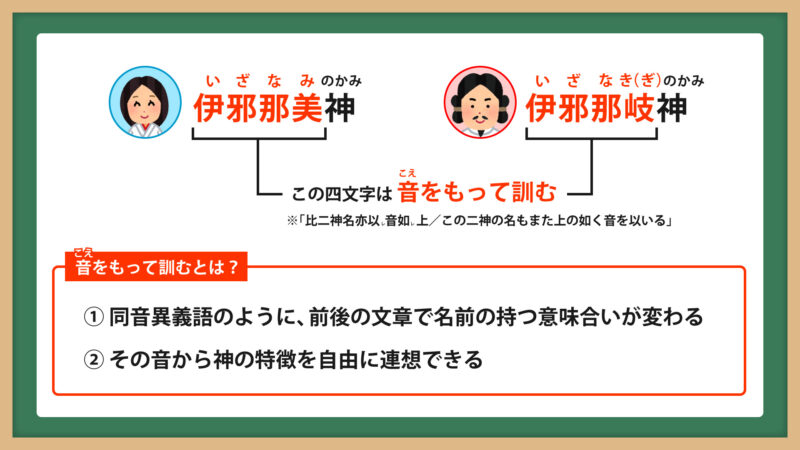

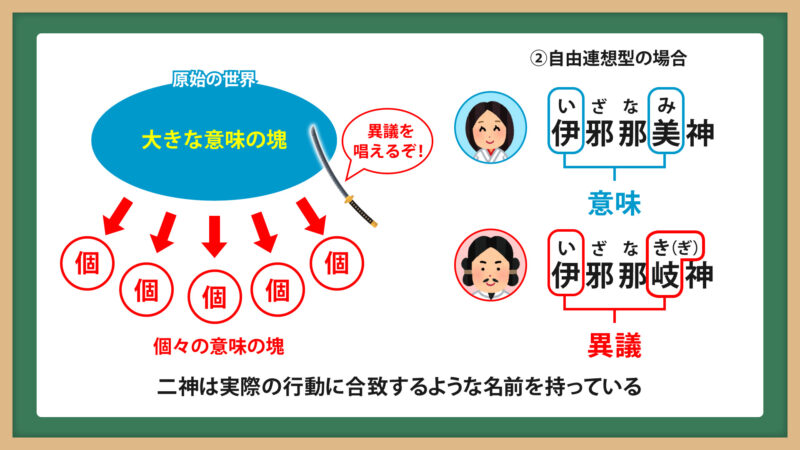

彼らの名前を見てみても、この二神の名前は古事記原文では「音をもって訓む」名だと注意書きがされています。「音」と書いて「こえ」と訓むのですが、音をもって訓むとは、私の考えでは、一つは同音異義語のように前後の文章で名前の持つ意味合いが変わること。二つ目は、その音から神の特徴を自由に連想できることだと考えています。

二番目の自由連想型で考えてみると、イザナミの名前から大きな意味の塊である「イ」と「ミ」、つまり「意味」が抜き出せ、イザナキは「イ」と「キ(ギ)」から「異議」が抜き出せることから、二神は実際の行動に合致するような名前を持っていると私は考えました。

神々が多様な姿を持っている理由

さて、大きな意味の塊は、あらゆるものがひとまとまりになっていて、かつそれらは潜在的に存在している状態なので、そこに境界線はありません。それを切り分けることで初めて境界線と具象化が生じるわけですが、しかし、イザナキが切り分けた個々の塊も、まだ複数の意味や価値観、世界像が混在していて、その境界線もまだまだ曖昧なんですね。

これらの塊は新しい神々という姿をもって誕生してくるわけですが、それが今日のテーマである神々が多様な姿を持っていることに関係していると私は考えています。

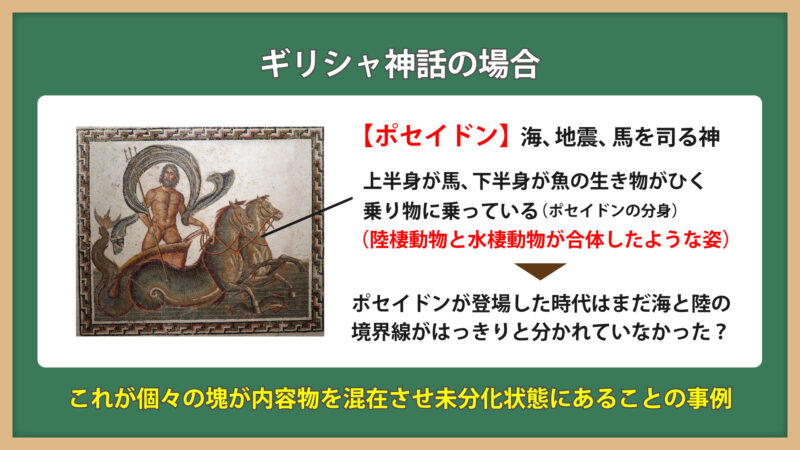

ポセイドンの場合

一つ例をあげてみると、たとえばギリシャ神話ではポセイドンという海や地震、馬を司る神がいて、彼は上半身が馬、下半身が魚の生き物がひく乗り物に乗っています。この生き物はポセイドンの分身と言えるものですが、神話にはこのように陸棲生物と水棲生物が合体したような姿を持つ存在がよく出てきます。

そういったものがなぜ生じるかというと、ポセイドンが登場した時代はまだ海と陸の境界線がはっきりと分かれていなかったからではないかなと私は考えています。これが、古事記に見られるイザナキが切り分けた個々の塊が、まだ内容物を混在させて未分化状態にあることの一つの事例です。

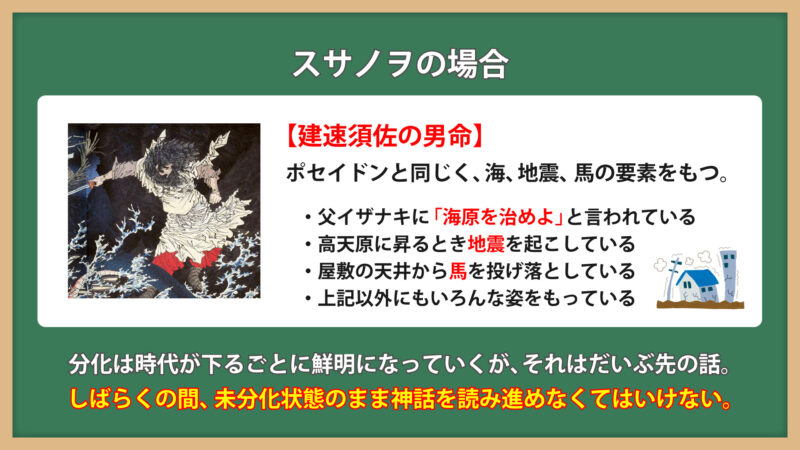

スサノヲの場合

じつは、スサノヲもポセイドンと同じく、海や地震、馬の要素を持っています。彼は、父であるイザナキに「海原を治めよ」と言われていますし、高天原に昇ってくるとき地震を起こし、屋敷の天井からは馬を投げ落としてもいるからです。

それ以外にもスサノヲはいろんな姿を持っているわけですが、彼がそうである理由も、ポセイドンと同じく、さまざまな要素がまだ未分化だからだと考えます。

分化は時代が下るごとに鮮明になっていきますが、それはだいぶ先のことなので、私たち読み手はしばらくの間、未分化状態のまま神話を読み進めなくてはいけません。

神話をコードごとに分けて読む

コードと共通項について

そのような状態だと、神話を読み解こうにも、そもそもどう読めばいいのかさえわからなくなってしまいます。何か良い方法はないかと思っていたところ、ネイティブ・アメリカンの神話研究でお馴染みの人類学者レヴィ=ストロースがある方法を教えてくれました。それは、話の内容をコードごとに分けて読むという方法です。

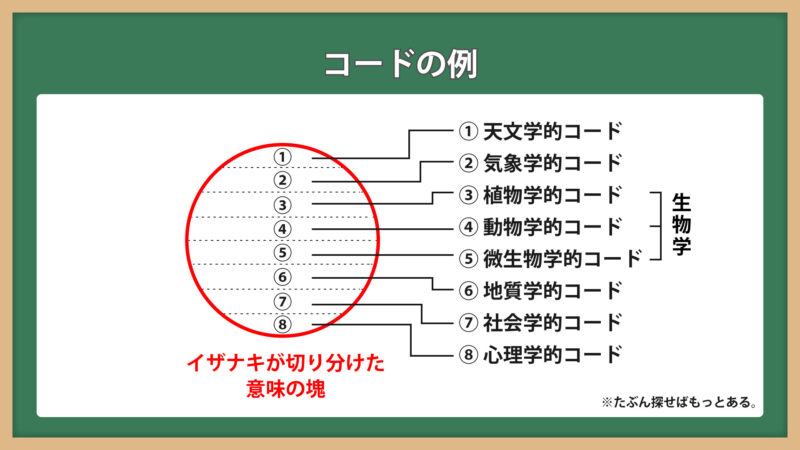

話の内容をコードごとに分けて読むというのは、さまざまな学問の観点から読むという意味です。イザナキが切り分けた意味の塊は、じつは学問ごとに分けることができるんですね。

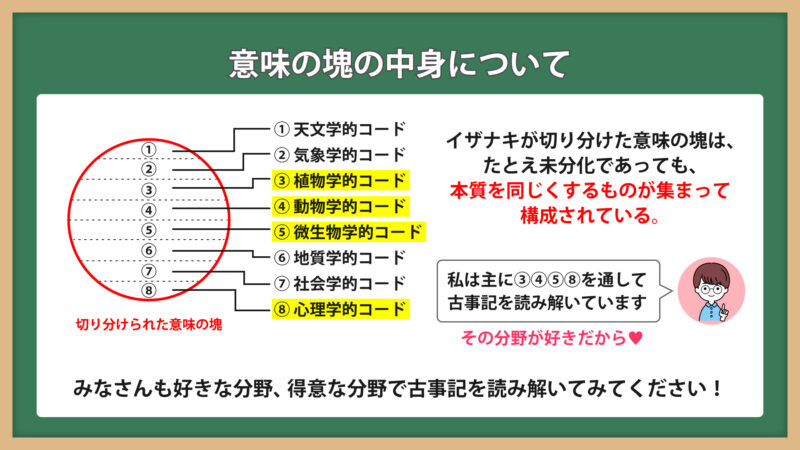

コードは限りなくあり、私が古事記の読み解きを通して見つけたのは次の八つです。

- 天文学的コード

- 気象学的コード

- 植物学的コード

- 動物学的コード

- 微生物学的コード

- 地質学的コード

- 社会学的コード

- 心理学的コード

たぶん、探せばもっとあると思います。これをベースに、例としてアマテラスが天石屋戸に隠れたシーンを読んでみたいと思います。

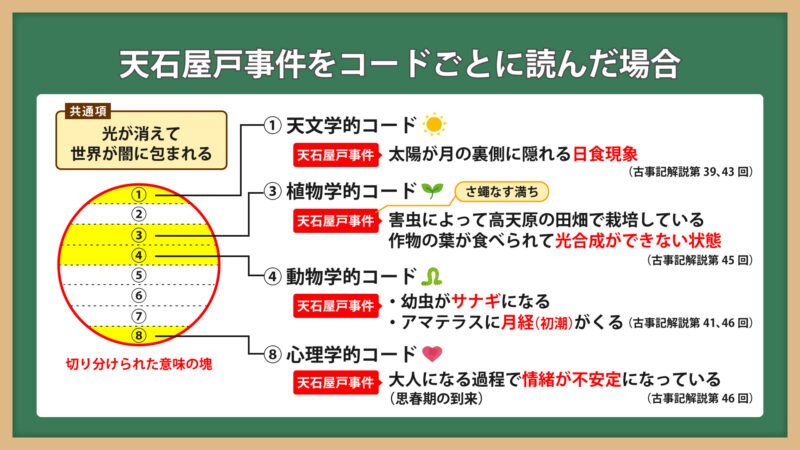

とその前に、コードで読むためには、事前に把握しておかなければならないことが一つあります。それは、シーンの共通項(現象)を探すことです。天石屋戸シーンの共通項は何かというと、光が消えて世界が闇に包まれるという現象です。これを共通項としてシーンをコードごとに読んでみます。

天石屋戸シーンをコードごとに読む

まず、一番目の天文学的コードから見ていくと、天石屋戸事件は太陽が月の裏側に隠れる日食現象として解釈することができます。

そして、一つ飛んで、三番目の植物学的コードでは、アマテラスの姿が消えたことで、高天原が「さばえなす満ち」と言われているように、ハエつまり害虫が大量発生して、高天原の田畑で栽培している作物の葉が食べられて光合成ができなくなってしまっている状況が読み取れます。それは植物における日食現象と言えるような出来事です。

また、四番目の動物学的コードにおいては、天石屋戸に隠れることが幼虫がサナギになることを意味していたり、はたまたアマテラスに初めての月経(初潮)がきたことを意味したりもしています。

さらに、それらを八番目の心理学的コードから見てみると、アマテラスが大人になる過程において、情緒が不安定になっている状態が読み取れます。要は思春期の到来というやつですね。大人になることへの恐怖感や恥ずかしさがあって、人目につかない場所に隠れたいと彼女は思った。

それぞれの詳しい解説は、記載の古事記解説回でお話していますので、参照していただければと思います。

以上、これらの状況を総合して考えてみると、天石屋戸事件というのは、太陽神アマテラスが子どもから大人へと成長する過程で生じた不安定な状態をさまざまな側面から描いたシーンだと結論づけることができます。

このように、天石屋戸事件は光が消えて世界が闇に包まれる状況を共通項として、それをコードごとに異なった視点から読むことができるわけですが、これは言い換えると、本質を同じくして、そこから派生するものをさまざまに描いているということでもあります。

するとそれは、スサノヲが多様な姿を持っていることとまったく同じ構造だ、ということが皆さんにもおわかりいただけるかと思います。彼も水を中心に据えて、そこから派生した姿をさまざまに持っているからです。

意味の塊の中身について

だから、イザナキが切り分けた意味の塊は、たとえ未分化だったとしても、本質を同じくするものが集まって構成されているんですね。その本質が捉えられると、各シーンを学問的コードで整理しながら読み進めていくことができるというわけです。

たぶん、天石屋戸シーンは今日お話した以外にも、いろんな学問的コードから読み解けるはずです。私は今日あげた八つのコードのうち、主に③植物学的コード、④動物学的コード、⑤微生物的コード、⑧心理学的コードから古事記を読み解いています。その理由はシンプルで、自分がその分野が好きだからです。

だから、みなさんもご自身が好きな分野、または得意な分野で古事記を読み解くと良いと思います。好きこそものの上手なれ!ですからね。

というわけで、以上が、神々が複数の姿を持っている理由についてのお話でした。

神話と科学の思考の違い

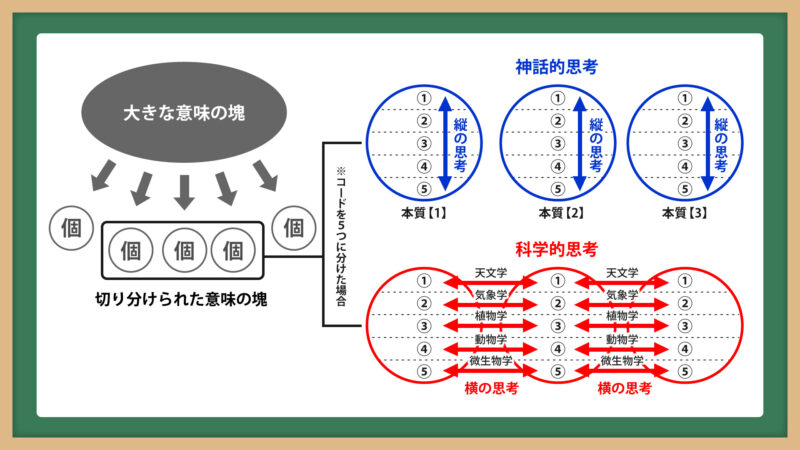

ここからは今日最後のお話として、せっかく神話を学問ごとに見る方法をご紹介できたので、それをベースに神話的思考と科学的思考の違いについてお話をして、今日の解説を終えたいと思います。

神話は、原始に存在していたマクロなものが、ミクロに分離していく過程を記しています。そして、古代人が持っていた神話的思考は、その分離した個々の内容を本質を通して見ていたように思います。反対に、現代人が持つ科学的思考は、学問ごとに世界を細かく分解して、そこから世界を理解していきます。

図で言えば、神話的思考は一つの本質を中心にまとまっているグループを通して世界を捉えるので、それは縦の思考を持っていると言えます。反対に、科学的思考は学問ごとに世界を捉えるので横の思考になります。

それぞれの思考にはメリットがありますが、デメリットもあります。科学的思考は、横の繋がりを理解することには長けていますが、世界を切り分ける作業がかえって狭い思考を生んでしまうこともあります。また、世界は論理的に動いていないことも多々あるので、非論理的なことに対する答えは科学的思考では見つけづらいと思います。

だからと言って、神話的思考が優れていると言いたいわけではなく。神話的思考は世界を客観視できないというデメリットがあります。災害時なんかは特にそうで、正しく恐れ、正しく防災するということが神話的思考にはできません。

ですから私としては、今後神話の縦思考と科学の横思考を合体させた新しい立体的な思考が生まれてくるといいなと思っています。そのためには、学問の壁を取り払い、各学問が互いに協力し合っていくことが必要だと考えます。

そうすることで、新しい世界観が生まれると思いますし、また、古事記の解読もより進展すると思います。まずは、古事記を読む私たちからそれを始められたらいいなと思っています。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!