本日の講座内容

皆さんこんにちは、natanです。「古事記読み方講座」第三回目のテーマは、これを知って古事記への理解を深めよう!火と水の概念についてです。

前回のおさらい

まずは、前回のおさらいから。古事記の世界では、互いに矛盾する神がいるために争いが起こっていて、その対立関係に中庸の位置が見出だせたとき、はじめて世界や文化が創造されます。つまり、世界や文化は二項対立を調和させた結果として生じたものになります。

そして、それら創造の背後には神々の不断の努力があり、そこに私たち日本人が学ぶべきことがある、というお話をさせていただきました。

今日お話する内容も、前回の話に関連したものになります。古事記に限らず世界中に存在する神話は、究極の二項対立を軸にして、その対立に中庸を見出しながらあらゆる創造を行っていきます。その究極の二項対立は何かというと、火と水です。

火と水について

科学と神話の思考の違い

そもそも、神話を生み出した古代人の思考は、私たち現代人のそれとはまったく異なっています。現代人は科学的に世界を捉えるので、この宇宙はビックバンから始まったと考えます。しかし古代人は、原始には強大な力を持った火と水があったと考え、それらのエネルギーが徐々に和らいでいく過程に世界の成り立ちを見ています。

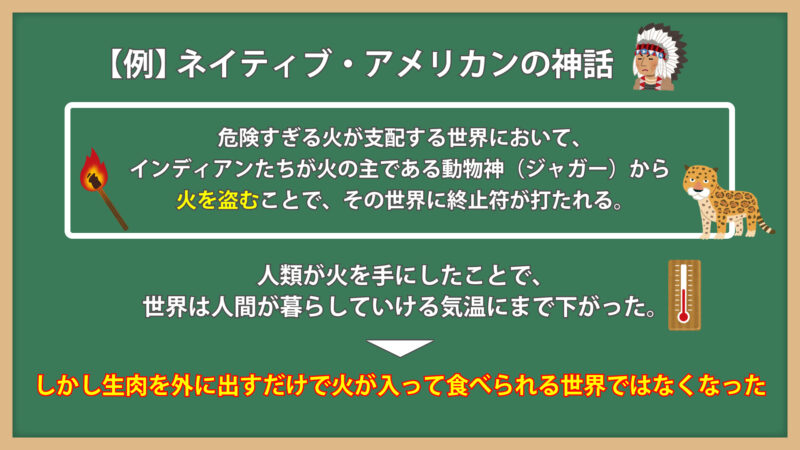

ネイティブ・アメリカンの神話における火と水

どういうことかと言うと、ネイティブ・アメリカンの神話を例にあげてみます。彼らの神話によると、原始の世界は、太陽が今よりもずっと地表近くにあり、しかも常に太陽が出続ける状態でもあったため、そこは灼熱の世界だったと言われています。だから、生肉を外に出しておけば太陽の熱で火が入り、食べられるようになったと。

そのように、原始は灼熱の世界かと思いきや、今度はその世界に大洪水が起きてすべてを飲み込み、人々も流されて死んでしまったとも語られます。

ですから、ここから言えることは、原始の世界はいわゆる「危険すぎる火」と「危険すぎる水」が支配する世界だったということです。

古事記における火と水

じつは古事記にも、神話冒頭で火と水を象徴する神々が登場しているのですが、皆さんはお気づきだったでしょうか?

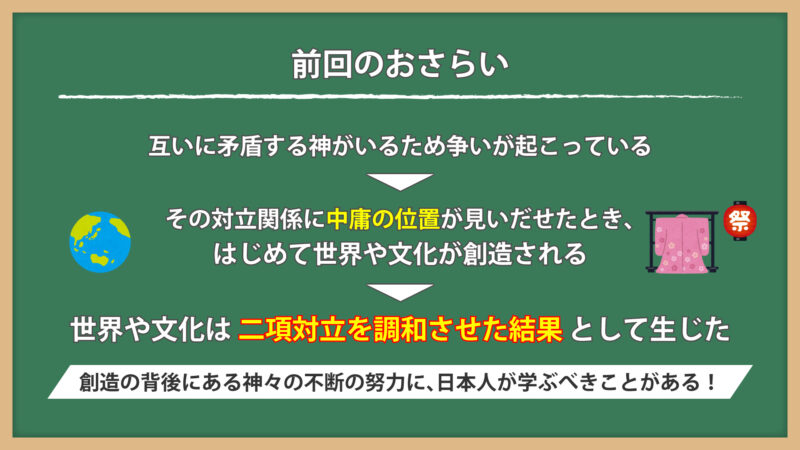

それは、「次に國稚く浮きし脂の如ごとくして、くらげなすただよへるとき、葦牙の如く萌え騰る物によりて成れる神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神」と「萌え騰る物によりて」成ったと言われている宇摩志阿斯訶備比古遅神に、上昇するエネルギーと火の要素が読み取れます。

そしてすぐ次のシーンでは、「次に成れる神の名は、国の常立神。次に豊雲野神」の豊雲野神の方に下降するエネルギーと雲、つまり雨という水の要素が読み取れます。ですから、古事記も神話の冒頭で火と水を定義しているんですね。

そして、古事記の場合も最初の火は威力が強すぎたようで、イザナミは火の神カグツチを生んで死んでしまいます。だから、古事記においても、原始の火は危険すぎたと言えます。

料理の火の登場

さて、ネイティブ・アメリカンの神話に戻ると、危険すぎる火が支配する世界において、インディアンたちが火の主である動物神(ジャガー)から火を盗むことで、その世界に終止符が打たれます。

人類が火を手にしたことで、灼熱の世界は人間が暮らしていける気温にまで下がりました。ですが、もう生肉を外に出すだけで火が入って食べられるようになるという世界ではなくなってしまいました。

では、人々はどうやって肉を食べたかというと、火で肉を焼いた、つまり料理を始めたんですね。火の主であるジャガーから盗んだ火で料理を始めたことは、人類にとって大きな進化でした。ですから、料理は人類にとって最初の文化的行為だったと言えます。

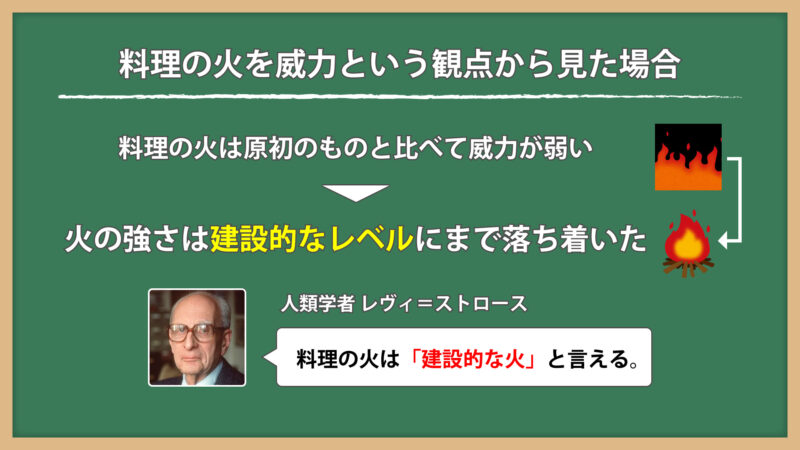

そして、この状況を火の威力という観点から見てみると、料理の火は原初のものと比べて威力が弱いので、火の強さは「建設的」なレベルにまで落ち着いたと言えます。これはネイティブ・アメリカンの神話研究をしていた人類学者レヴィ=ストロースの受け売りなんですが、彼は料理の火を「建設的な火」と表現しました。

私たちは、人類が火で暖を取ったり料理したりすることを覚えたから飛躍的に進化したと、そのことばかりに注目しがちですが、じつは、料理の火の誕生は世界のあり方そのものを変えてしまう大変革だったんです。

なぜなら料理の火は、世界が生命にとって適した温度になったことを象徴するもので、それは今の世界が原始世界とはまったく異なる次元に移行したことを意味するからです。

危険すぎる水はどうなった?

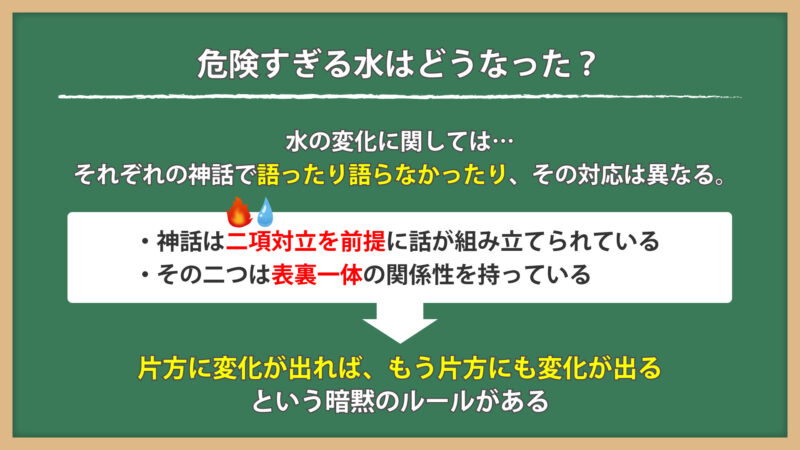

ところで、火の威力が落ち着いたのなら、危険すぎる水の方はどうなったのか気になりますよね。水の変化に関しては、それぞれの神話で語ったり語らなかったりと、その対応は異なります。

というのも、神話は二項対立を前提に話が組み立てられていて、なおかつその二つは表裏一体の(コインの裏表のような)関係性を持っているので、片方に変化が出れば、当然もう片方にも変化が出ることは決まっている、そういう暗黙のルールがあるからです。だから、火に変化が起これば、当然水にも変化が出る。

そのため、神話は火の話を出して水の話を省略してしまうことがあります。ですが、場合によっては水の変化に関してもしっかり語る神話もあるので、その対応はまちまちです。

神話は、雰囲気や行間を読むことを読者に求めるので、「水の変化については語らないけど、そこは各々で読み取ってね」というやり方を好みます。ですから、神話によって臨機応変に読んでいく必要があります。

腐敗の誕生

さて、料理の火の登場によって、危険すぎる火と暗黙裡に危険すぎる水の威力が収まり、これで話は終わりかと思いきや、火と水は姿を変えてまた世界に影響を及ぼしていきます。

火と水の勢いが収まると、今度は火と水の新しい関係性が始まります。それは、火と水がタッグを組むことで生じる、ものが腐るという現象です。程よい温度と水分量はものを腐らせるからです。

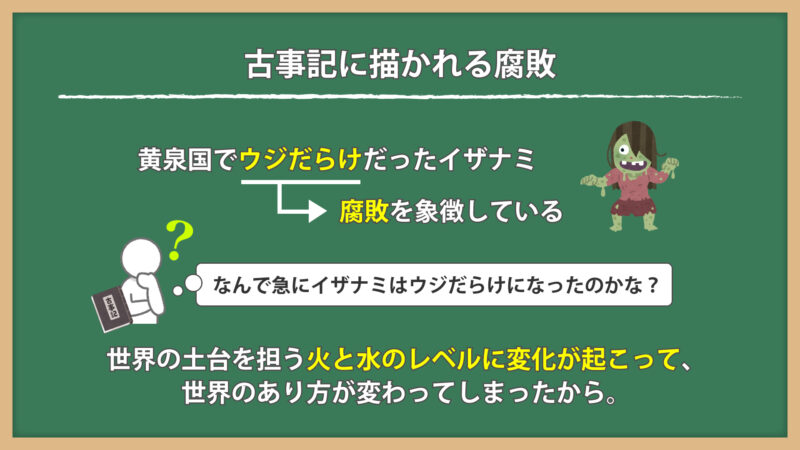

この腐る現象を明確に記しているのが古事記です。黄泉国でイザナミがウジだらけになっていたという、あの場面を思い出してください。彼女のウジだらけの体は、腐敗を象徴しています。

「なんで急にイザナミはウジだらけになったのかな?」と、古事記を読んだことのある方なら誰もが疑問に思ったことでしょう。そのわけは、世界の土台を担う火と水のレベルに変化が起こって、世界のあり方が変わってしまったからです。

黄泉国の場面を読むとわかるように、腐敗は恐ろしい現象です。しかし、腐敗の誕生は福音でもあるんです。なぜなら、腐る現象は発酵現象と表裏一体で、じつは腐敗の裏で発酵も誕生しているからです。

発酵の誕生

古事記では、イザナミの姿を通して明確に腐ることが描かれていますが、発酵に関しては暗黙裡に語られています。私は古事記解説第42回において、高天原の場面でアマテラスが天石屋戸に隠れたとき、そこで発酵のエネルギーが生じて糀が生まれたとお話させていただきました。詳しい内容は、古事記解説第42回の解説をご視聴ください。

このように危険すぎる火と危険すぎる水の威力が収まったあとは、火と水がタッグを組んで、腐敗と発酵の新たな対立を生じさせることになります。

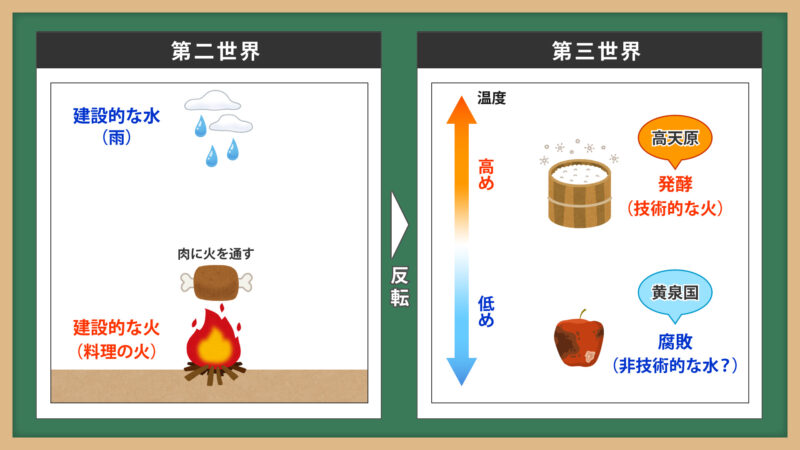

図で見る火と水の関係

ここで一度、火と水の関係を図で整理してみましょう。

第一世界

原始の世界を第一世界と名前を変えてみます。その世界は、危険すぎる火と危険すぎる水が支配しています。

危険すぎる火を象徴するものが太陽で、それが地表近くにあったり一日中出続けたりしているために、そこは生肉を外に出しておくだけで火が入るような灼熱の世界です。反対に、危険すぎる水を象徴するものが大洪水です。

そして、この危険すぎる火と水が支配する世界は、古事記においては、イザナキとイザナミの神生み、そしてイザナキが火の神カグツチを斬り殺す場面に関わっていると私は考えています。

第二世界

次に、建設的な火として料理の火が登場してくると、世界は180度反転します。上にあった火は大地の側へ移り、下にあった水は空に移って、第二世界がはじまります。人類は肉に火を通して食べるようになりました。

古事記における建設的な火は、料理の火ではなく、イザナキが黄泉国においてイザナミの姿を覗こうとしたときに灯した火がそれに該当するかもしれません。ただ、ちょっと火の威力が弱すぎるので、建設的な火のレベルが生まれる前兆と仮定しておきたいと思います。

反対に、その灯し火が登場したことで、裏では水も建設的なレベルに変化したと思われます。ですが、古事記においては水に関することは明確に記されていないので、とりあえず暗黙の了解でそう変わった(であろう)、ということにしておきたいと思います。

第三世界

さて、火と水が建設的なレベルに落ち着くと、今度は火と水がタッグを組んで腐敗と発酵という新たな対立を生じさせます。右側の図をご覧ください。それを第三世界としましょう。

ここでも、第二世界の大地の火と空の水が反転して、水が持つ温度の低さが腐敗を生み、火が持つ温度の高さが発酵を生む形になっています。第二世界の火と水が「建設的」であれば、第三世界は「技術的」と言えるかもしれません。でも、水は非技術的という感じがしなくもないですけどね。

そして、腐敗のエネルギーは黄泉国に関与し、発酵のエネルギーは高天原の場面に関与していると思われます。

このように、神話の世界を動かしているのは火と水のエネルギーであり、それらの威力が落ち着いたり反転したり、その様態が変化したりすることで新しい世界が生まれます。しかし、今度はその世界でも新たなレベルでの火と水の対立が起こり、別の問題が生じていきます。それを調停するために神々は知恵を絞っていく形になります。

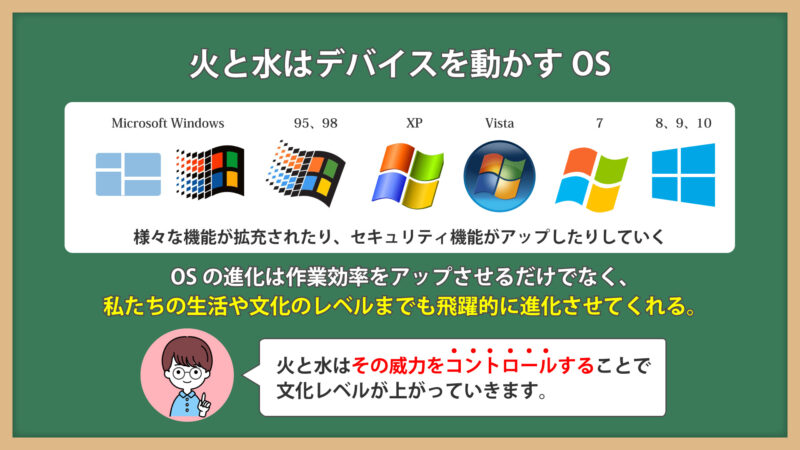

水と火はデバイスを動かすOS

火と水の概念は理解が難しいかもしれませんが、これをわかりやすく例えると、神話における火と水は、パソコンやスマホなどのデバイスを動かすOSのようなものと言えるかもしれません。

WindowsのOSで見ていくと、日々OSは進化していて、様々な機能が拡充されたり、セキュリティ機能がアップしたりしています。

OSの進化は作業効率をアップさせるだけでなく、私たちの生活そして文化レベルまでも飛躍的に進化させてくれるように、神話における火と水もそれと似ていると考えてみてください。神話における火と水は、その威力をコントロールすることで文化レベルが上がっていきます。

ですから、火と水も腐敗と発酵が生まれて終わりではなく、まだまだその進化は続いていきます。その先のお話は、古事記解説本編のほうで後日お話したいと思います。

まとめ

ということで、今日の話をまとめます。

神話の世界を動かしているのは火と水であり、そのエネルギーは世界を動かすOSのようなものだと言えます。火と水のエネルギーが変化したとき、次の新しい世界が誕生します。

そして、建設的な火として料理の火が出てきましたが、古代人は料理の過程を通して世界を理解しようとしていたのではないかなと私は考えています。なぜなら、料理は立派な化学だからです。料理で起こる化学変化(焼く、発酵など)を通して、世界のありようを理解しようとしたのではないかなと思います。

ネイティブ・アメリカンの神話でも、肉を火で焼く描写の他、肉を煙で炙って燻製を作ったり、蜂蜜を発酵させて蜂蜜酒を作ったりするなどして、それらの行為を通してそのときの世界の実情を語るからです。

古事記を読むときも、火と水の威力やその様態がどのように変化し、世界にどういった影響を与えているかを考えながら読むようにしましょう。そうすれば、意味不明に感じていた古事記が、明確な法則の下で記されているということがわかってきますよ。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!