本日の講座内容

本日のテーマ

皆さんこんにちは、natanです。「古事記読み方講座」第四回目の今日は、神話が読みづらいのはなぜなのか?をテーマに、その理由と正しい神話の読み方をご紹介したいと思います。

古事記に限らず神話には、小説とは違う、異様な読みづらさがありますよね。「古い時代の文章だから」とかそういうことではなく、内容自体がそもそも意味不明だとか、話の前後に矛盾があるとか、話に一貫性がないとか、要は「何を言いたいのかよくわからない」というのが神話に対する第一印象だと思います。

なぜ神話は読みづらいのか。その理由をミクロとマクロという二つの視点からお話してみたいと思います。

神話が読みづらい理由二選

神話が読みづらい一つ目の理由は、ミクロの視点からいうと、神話の文章が隠喩を用いているからです。二つ目の理由は、マクロの視点において、神話全体がブリコラージュという手法で構成されているからです。

- 【ミクロの視点】神話の文章が隠喩を用いているから

- 【マクロの視点】神話全体がブリコラージュという手法で構成されているから

理由①神話の文章が隠喩を用いているから

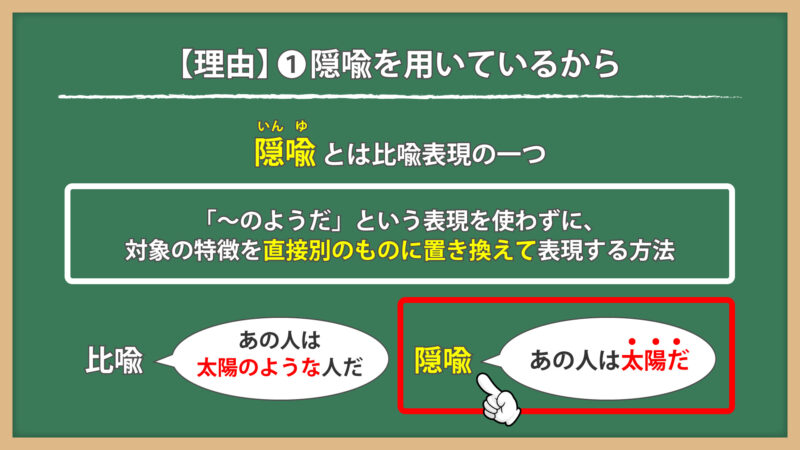

一つ目から見ていくと、そもそも隠喩とは比喩表現の一種で、あるものを別のものに例えるとき、「~のようだ」という表現を使わずに、対象の特徴を直接別のものに置き換えて表現する方法です。

たとえば、比喩表現で「あの人は太陽のような人だ」と表現した場合、隠喩では「あの人は太陽だ」となります。「太陽のような人」と「あの人は太陽だ」というのは、かなり印象が違いますよね。そして、神話は隠喩の方を用いているので、それを理解しないまま読むと、ストーリー全体が意味のわからないものに感じられてしまうんです。

太陽神アマテラスの解釈

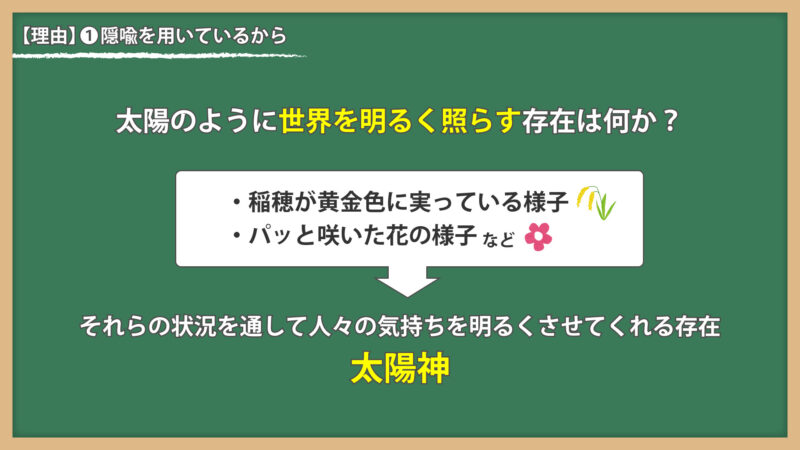

では具体的に古事記の隠喩表現を見ていくと、私たちはアマテラスを太陽神と解釈していますが、それも間違いではないけれど、太陽神という表現もあくまでも隠喩と考える必要があります。

隠喩を考える際は、一度それを比喩表現に変えてみると良いです。太陽神を比喩表現に変えてみると、「アマテラスは太陽のように世界を明るく照らす存在」となります。すると、アマテラスは天体の太陽に限らず、別の姿も持っていることになります。

その太陽のように明るく世界を照らすものは何かを考えてみると、たとえば、稲穂が黄金色に実っている様子だったり、パッと咲いた花の様子だったり、それらの状況を通して人々の気持ちをパッと明るくさせてくれる存在、それを太陽神と言っているという可能性が出てきます。

月神ツクヨミの解釈

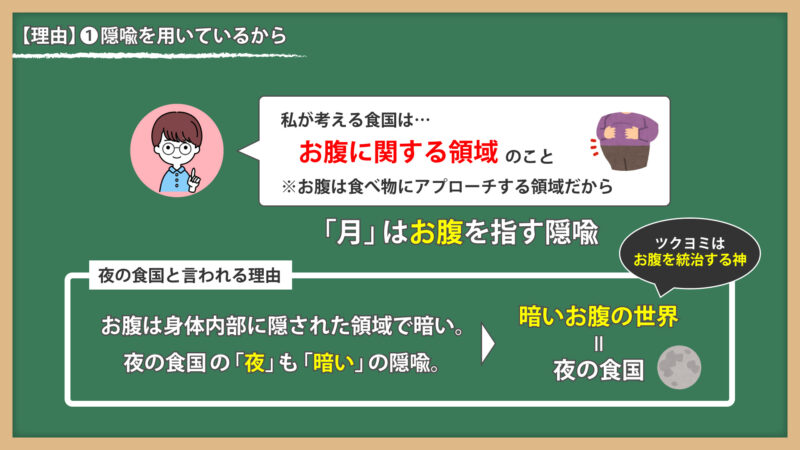

ツクヨミの場合も同様です。ツクヨミは月の神で、父であるイザナキから「夜の食国を治めよ」と言われています。月だから夜を治めるのは理解できますが、でも「食国って何?」と思われた方は多いのではないでしょうか?

食国というのは、食べることを指した言葉です。一般的には、「食べることは国を治めることであり、全国各地から集まった贄を食べることで国を治める」と、天皇の政を通して食国が解釈されていますが、私としては月も隠喩と捉えているので、従来とは違った解釈を持っています。

私は、食国はお腹に関する領域のことだと考えています。お腹は食べ物を消化、吸収する、要は食べ物にアプローチする領域だからです。だから私は、月はお腹を指す隠喩だと考えました。

これはあくまでも私なりの解釈ですが、でもそう考えてみると、夜の食国と言われている理由も何となく見えてくるんですね。お腹は外からは見えない、身体内部に隠された領域で、かつそこは暗い。だから、夜の食国の「夜」も「暗い」の隠喩で、暗いお腹の世界を夜の食国と言っているのではないかなと思います。

ですから私としては、ツクヨミは天体としての月の神というよりは、古事記においては、身体のお腹の領域を統治する神として描かれていると考えています。

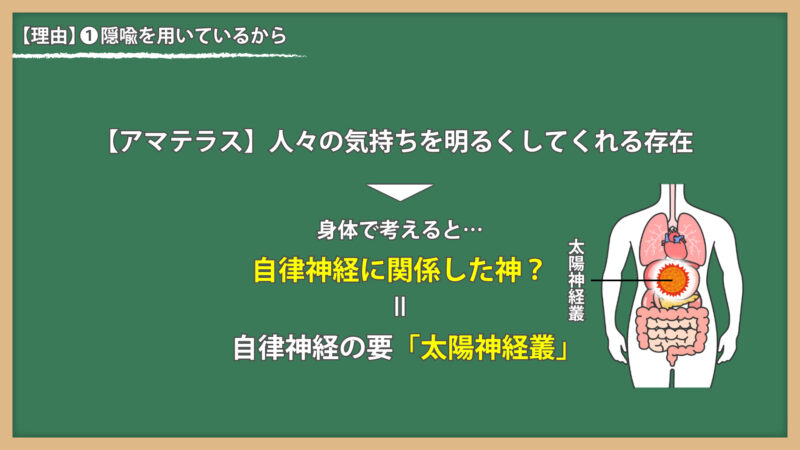

同様にアマテラスも、人々の気持ちを明るくさせてくれる存在という特徴を身体で考えてみると、自律神経系に関係した神と言えそうだなと思っています。なぜなら、自律神経の要として、太陽神経叢というものがあるからです。

さて、月をお腹の隠喩としてみると、女性の身体に関するある謎も解けます。それは、なぜ女性の生理周期が月の満ち欠けと関係しているのかということ。その理由は、ツクヨミが統治するお腹の領域に子宮があるからだと思います。

天体としての月が生理周期に関与しているというよりは、月がお腹を指す隠喩で、その領域で子宮が活動していることが、女性の生理周期に月が関与していると言われる理由ではないかなと私は考えています(これは、あくまでも神話的思考においては…ということです)。

天石屋戸事件の新解釈

さて、このように神話が隠喩で書かれていることがわかってくると、これまで解釈されてきた古事記の内容にも新解釈が生まれてきます。

たとえば、高天原のシーンでアマテラスが天石屋戸にこもってしまう事件がありましたが、一般的な解釈では、スサノヲの暴挙にショックを受けたアマテラスが引きこもってしまったとか、アマテラスが死んでしまったとか、太陽が隠れてしまったから夜ばかりが続いた、などと言われています。

これらの解釈は私もそうだと思うので、間違いではないと思います。ただ、このシーンも隠喩であると理解して読むと、別の出来事が起こっていると読めるんですね。

太陽が姿を隠すことは、天文学的には日食現象が起こっていると読めます。そして、日食は月が太陽を隠す現象です。ここまではいたって普通の考察ですが、ここから隠喩で考えていきます。

日食は「日が食べられる」と読めることから、アマテラスが月に食べられて姿を消したと読みかえられます。そして、月はお腹の隠喩なので、結果として、アマテラスはお腹の領域に隠れてしまったということが言えます。

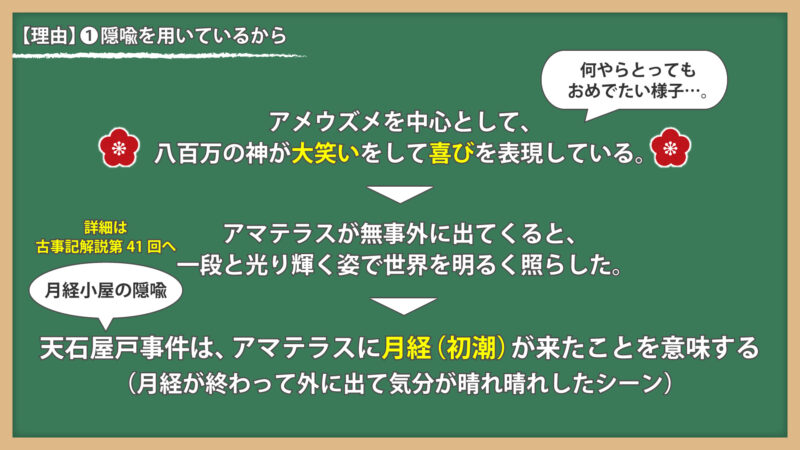

「アマテラスを食べるだなんて、ツクヨミはなんて酷いことを!」と思われるかもしれませんが、そうではなく。そのとき周りにいた神々の様子を見てみると、アメウズメを中心として、八百万の神は大笑いをして、大きな喜びを表現しています。何やらとってもおめでたいことが起こった模様…。

そして、なんやかんやあって無事アマテラスが外に出てくると、彼女は一段と光り輝く姿で世界を明るく照らしました。この一連の出来事を総合して考えてみると、天石屋戸事件というのは、じつはアマテラスに初めての月経(初潮)が来たことを意味していて、月経が終わって外に出たとき気分が晴れ晴れした、という心境を描いているのではないかと解釈できるんですね。

だから、八百万の神は祝福の気持ちを込めて、花が咲くように笑った。初潮も「初花」と言いますからね。このように隠喩で読むと、天石屋戸事件は女性の月経の起源を描いたシーンとして解釈することができます。

ちなみに、一昔前までは、月経が来たら女性は月経小屋にこもっていたので、天石屋戸も月経小屋の隠喩ということになるかと思います。詳しい解説は、古事記解説第41回をご視聴いただければと思います。

というわけで話が長くなりましたが、以上が神話が読みづらい一つ目の理由として、神話の文章が隠喩で書かれているからでした。だから、神話を読む際は、隠喩を一度比喩表現に変えて、それが意味することを考えながら読むことが大切です。ぜひやってみてください。

理由②神話全体がブリコラージュという手法で構成されているから

さて、二つ目の理由に移りましょう。神話が読みづらいと感じる二つ目の理由は、マクロの視点において、神話全体がブリコラージュという手法によって構成されているからです。

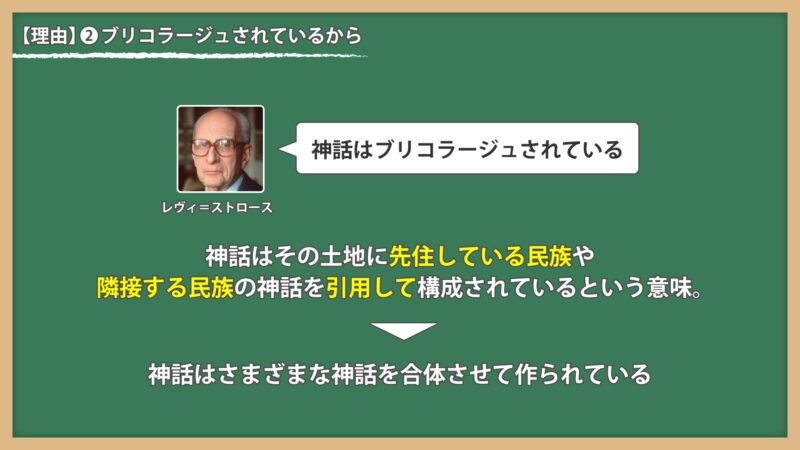

ブリコラージュとは、人類学者レヴィ=ストロースが提唱した概念で、それはありあわせの道具や材料を用いて自分の手で物を作ることを意味します。簡単に言えば、日曜大工のように、自分の身の回りにあるものを使って何かを作るということです。

レヴィ=ストロースはその概念を神話にも当てはめて、「神話はブリコラージュされている」と話します。その意味は、神話は、その土地に先住している民族や隣接する民族の神話を引用して構成されているという意味で、つまりは、神話はさまざまな神話を合体させて作られているということです。

古事記の場合、たとえば、スサノヲのヤマタヲロチ退治や、オオクニヌシの国造りや国譲りの話は、出自が出雲神話だと言われています。たぶん、その他にもいろんな部族の神話を組み合わせて古事記は出来ていると思われます。

神話それ自体がいろんな神話の集合体なので、それが物語をチグハグなものに感じさせる一つの要因になっていると言えます。上手くそれぞれの神話のつなぎ目を滑らかになるように繋ぎ合わせればいいのに、ブロックをガチャガチャくっつけるように合体させているので、余計変に感じてしまうんです。

なぜ神話が複数の神話の集合体なのかというと、私が考えるに、神話には万物の起源からはじまり、ご先祖様の故郷の記憶や精神性などが記されているわけですが、部族ごとに所有している神話は、悲しいかな、いつかは消えゆく運命にあるからだと思います。

だから、そういったものを後世に残していくために、部族ごとの神話は集められるのだと思います。そして、小さな神話がたくさん集まって大きな神話になったとき、神話は未来を生きることができるのだと思います。

これは物語の本質そのものだと私は考えています。たとえば、昔話やうわさ話も、最初の内容がいつの間にか脚色されたり誇張されたりして変わっていきますよね。じつは、その作業を通してその話は生命力を得て、たくさんの人に語り継がれ広まっていくんです。これが物語の本質です。

古事記もこれと同じで、さまざまな神話を合体させることで内容を更新しながら、そこに新たな命を得て、1300年以上も生き延びてきました。

神話は一見するとすごく読みづらいものに感じますが、しかし、こう考えてみてください。神話には、万物の起源やその記憶、たくさんの部族がそれぞれに大切にしてきた故郷の風景とそこで暮らした思い出、そしてそこで培われた精神と文化。そういったものが集まって1300年分の生命エネルギーを生み出していると考えてみると、古事記に綿々と続く命の営みやその奥深さが感じられてきませんか?

というわけで、最後は駆け足になりましたが、以上が二つ目の理由、神話がブリコラージュされているから読みづらい、についてのお話でした。

最後に

今日お話した中で、とくに隠喩を理解して読むことは、最初は難しいかもしれません。隠喩が何を指しているかを考えるときは、想像力と物事の本質を捉える力が必要になるからです。

今回ご紹介した解釈は、私なりに考えたものですが、それが正解か否かではなく、私がどういった思考でその考えに至ったのかという、思考ルートの方を見ていただけると、発想の仕方だったり本質の見出し方だったりがわかると思うので、みなさんにはぜひそこを見ていただけたらいいなと思っています。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!