本日のトーク内容

皆さんこんにちは、natanです。さあ、始まりました「ろじろじラジオチャンネル」。本日もよろしくお願いします。

前回は、高天原そして天石屋戸シーンにおける神々の構造図についてお話をしました。今日はその図を用いながら、そこから読み取れる第四の日本文化の起源についてお話したいと思います。

前回のおさらい

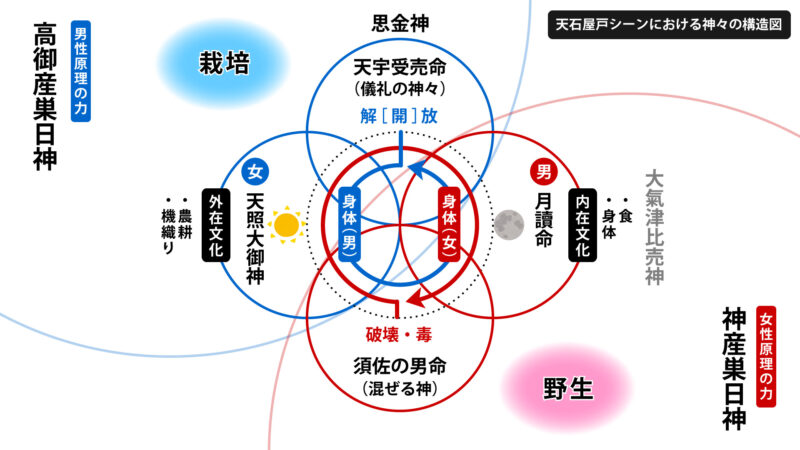

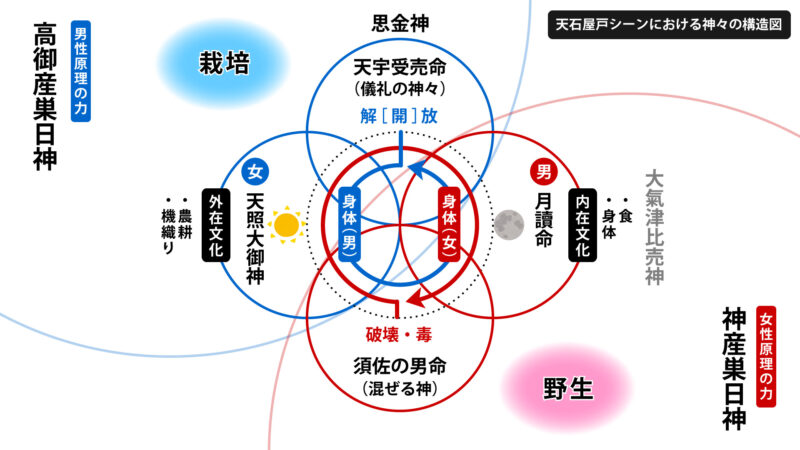

前回の話を簡単におさらいすると、高天原のシーンにおける神々の関係性はこのような図で表すことができます。

左右にアマテラスとツクヨミ、上下にアメウズメとスサノヲがいます。また、アマテラスの直下に男性の身体性、ツクヨミの直下に女性の身体性が位置していると考えます。

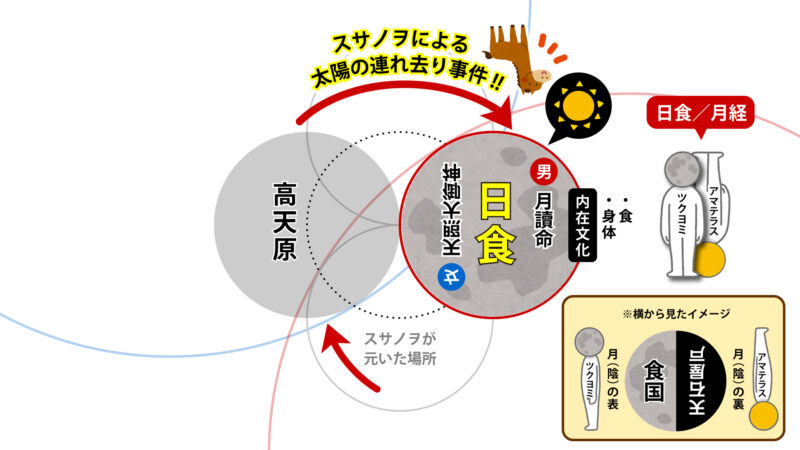

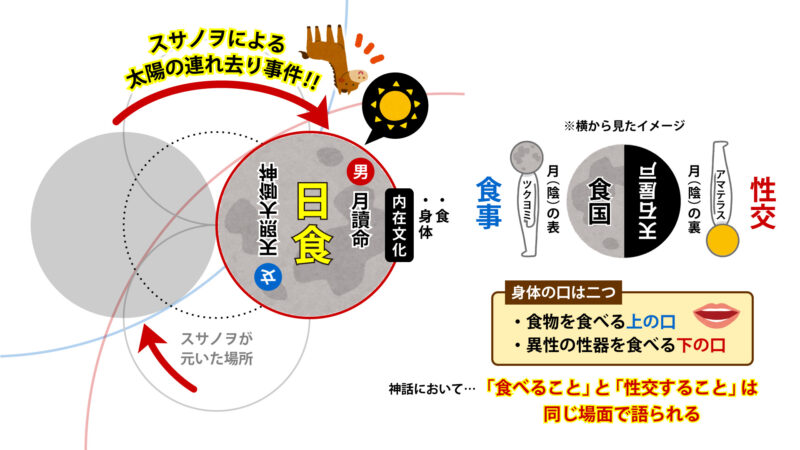

さらに、天石屋戸シーンでは、スサノヲが右回転のエネルギーをもってアマテラスを食国方面、つまり月の裏側に連れ去ることで日食と月経を引き起こしました。その場所において、アマテラスはスサノヲの右回転のエネルギーゆえに上下逆さまになっているものと思われます。

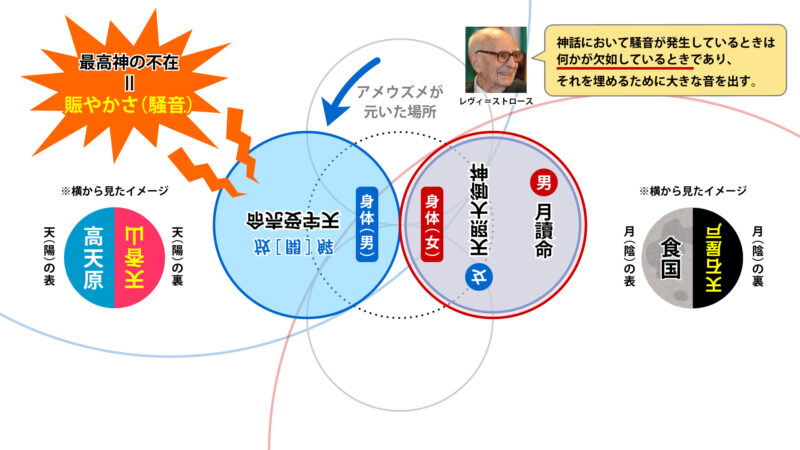

アマテラスが連れ去られたことによって、高天原では最高神が不在という由々しき事態が起こっているので、その欠如を補うためにアメウズメたちが左回転のエネルギーをもって降りてきて、高天原で騒音を立てて大騒ぎをしているという内容でした。

このような神々の関係性がある中で、ここから四つ目の日本文化の起源が見えてきます。答えを先にお伝えすると、それは祭りです。

祭の起源

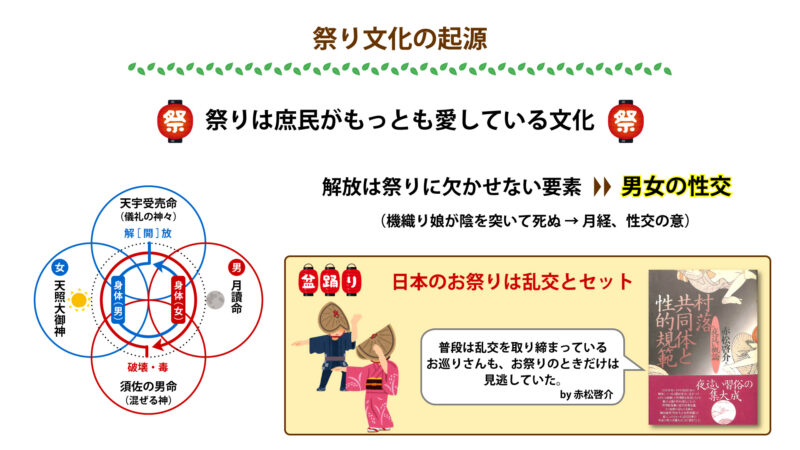

祭りは日本文化を語るうえで絶対に欠かせないもので、前々回お話した漆器文化や織物文化などは、神々のように身分の高い人たちが愛した文化と言えますが、祭りは庶民がもっとも愛している文化だと言えます。

祭りと性の解放

前回、アメウズメは解放の力を持っているとお話しましたが、解放は祭りに欠かせない要素です。また、図の中心部分に男女の身体性が位置していることからわかるように、祭りには男女の性交が欠かせません。機織り娘は陰を突いて死にましたが、その「陰を突く」という表現は、月経の他に、男女の性交も意味していると考えます。

祭りと性交は切ってもきれない関係にあり、長きに渡って日本のお祭りは乱交とセットでした。祭りの日、盆踊りが終わって日付が変わる頃、男女は共に暗闇の中に消え、そこで交わり合う。これがアメウズメが象徴する性の解放の儀式だと考えます。

普段は乱交を取り締まっているお巡りさんも、お祭りのときだけは見逃していたということが、民俗学者赤松啓介さんの書籍『村落共同体と性的規範 夜這い概論』に記されています。この性の文化を明治政府は弾圧し消し去っていったんですね。

今となっては、祭りの裏にそういった情事があったことは想像することすら難しいですが、昔の日本人にとっての祭りと性の解放は立派な神事だったのだと思います。盆踊り自体も重要で、図の中央でスサノヲとアメウズメはグルグル渦を作っています。イザナキとイザナミも、天の御柱の周りをグルグル巡って子を生みました。ですから、盆踊りというのはそういった神々の動きを真似たものと言えるのではないかなと思います。

また、少し視点を変えて日食の図で性について考えてみると…

アマテラスは頭を下にして食国の裏にやってきています。身体の口は二種類あり、一つは食物を食べる上の口、もう一つは異性の性器を食べる下の口。ですから、神話において「食べること」と「性交すること」は同じ場面で語られる傾向があるんですね。「女を食べる」とは「女とセックスする」ことだというのは、現代人でも容易に理解できることだと思います。アマテラスも自身の性器を上にしているので、暗喩的に性交を意味しているものと思われます。

ハレとケの起源

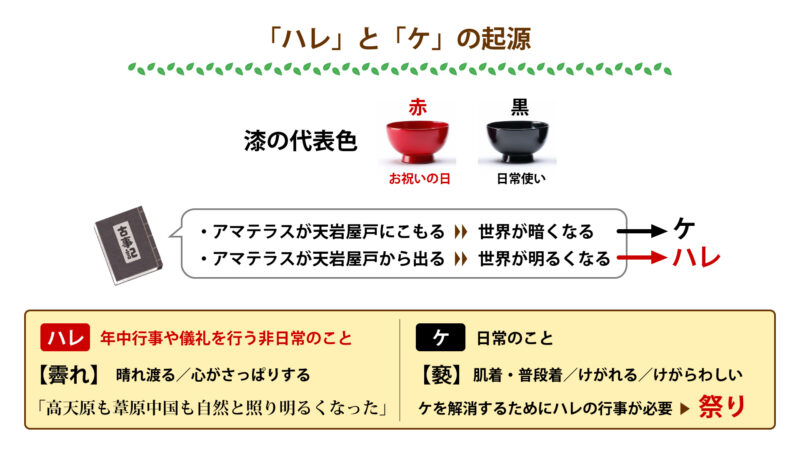

さて、祭りは前々回触れた漆器とも深く関わっていて、漆の代表色は赤と黒で、赤色の漆器は神の御膳に用いたり、お祝いごとの際に用いたりします。反対に、黒の方は日常的に使うことが多いかもしれません。そして、古事記内でもアマテラスが天石屋戸にこもると世界が暗くなったり、反対に彼女が外に出ると世界が明るくなったりと、明暗の描写がありました。

この場面を漆器が持つ祝い事と日常という二つの側面から考えてみると、天石屋戸シーンは日本人の伝統的な世界観である「ハレ」と「ケ」の起源も語っていたと言えます。

「ハレ」は年中行事や儀礼を行う非日常のことを指し、漢字では「霽れ」と書き、意味は晴れ渡る、心がさっぱりするなどです。これを指しているのが、アマテラスが天石屋戸から出たとき、「高天原も葦原中国も自然と照り明るくなった」という部分だと考えます。

反対に、「ケ」は日常のことを指し、漢字の意味は、肌着や普段着、けがれる、けがらわしいなどです。

私たちは日々社会生活を送っていますが、社会ばかりに身を置くと、心と身体は次第に病んでいきます。それを解消するためには定期的に「ハレ」の行事が必要で、それを代表するものが祭りです。祭りは対立するものを和合させるエネルギーを持っているので、それによって太陽と月は和合、調和され、世界も心も身体も、そのすべてが晴れ渡ることになります。

「祭」という漢字の成り立ち

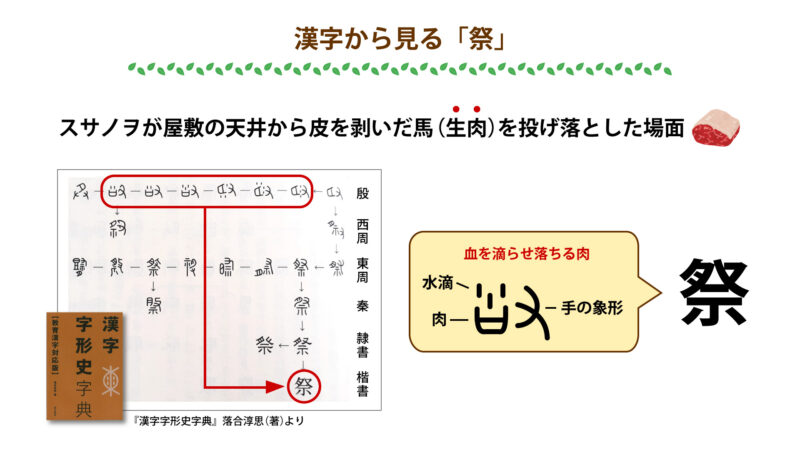

ちなみに、祭りの起源は高天原のある意外なシーンからも読み取ることができるんです。それは、スサノヲが屋敷の天井から皮を剥いだ馬、つまり生肉を投げ落としたという場面です。これを漢字で見てみると、祭りとの深い関係性が見えてきます。それがこちら。

手の象形に、上から何やら水滴のようなものと共に落ちてくる肉、これがじつは「祭」という漢字の原型なんです。水滴のようなものは、私が考えるに、血だと思います。血が滴っているのは新鮮な生肉が放り投げられているからであり、それが「祭」という漢字の起源になっている。

これを発見したとき私は、「やっぱり古事記は漢字の成り立ちを知っている!これが何よりの証拠だ!」と嬉しくなって一人でガッツポーズしてしまいました(笑)

性別が曖昧なふたり

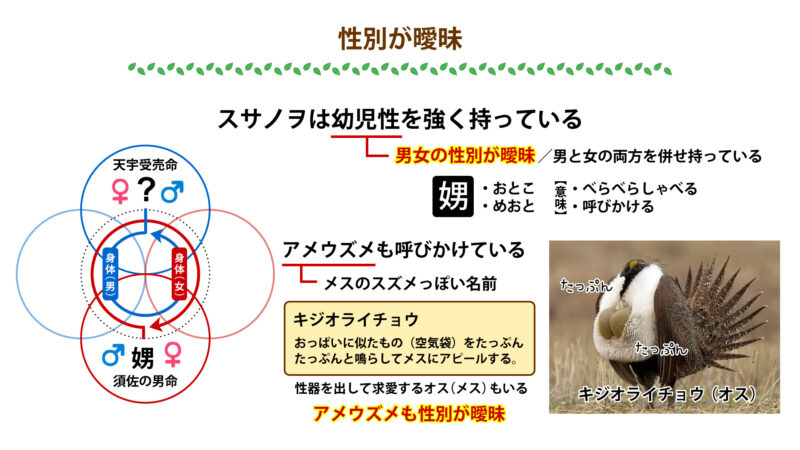

さて、祭と性のお話に戻りまして、この図からスサノヲとアメウズメにおけるもう一つ別の性に関する話が読み取れます。

スサノヲは男神ですが、死んだお母さんの国に行きたいとワンワン泣いている姿から考えるに、彼は幼児性を強く持った神様でもあると言えます。幼児というのは、心理的にはまだ男女の性別が曖昧で、それは男と女の両性を併せ持った存在だとも言えます。

この性を併せ持っていることを漢字で表してみると「娚」となり、読み方は「おとこ」、または女と男の字が合体しているので「めおと」とも読みます。しかし、その意味は性別とまったく関係なく、「べらべらしゃべる」や「呼びかける」です。

そういえば、スサノヲは「お父さんにこう言われたけど、僕は根の堅州国に行きたいんだ」とアマテラスに詳しくしゃべっていましたよね。ですから、彼には性別の曖昧さだけでなく、よくしゃべるという特徴もあるようです。

そして、アメウズメもそうで、彼女自身も天石屋戸の外からアマテラスに呼びかけを行っていました。また、彼女はその名前からメスのスズメが想起されるわけですが、よくよく調べてみると、ちょっと違う。アメウズメのようにおっぱいを出して求愛行動をする鳥がいるということがわかり、それはキジオライチョウと言います。

でも、じつはこの鳥オスなんですね。キジオライチョウのオスは目当てのメスを見つけると、おっぱいに似たもの(空気袋)にいっぱい空気をため込んで、それを上下に揺らしてたっぷんたっぷんと音をたててアピールします。

そして、アメウズメは性器も出して踊っていましたが、オスの鳥の求愛行動にもお尻をフリフリさせるものがあり、ときどきメスの鳥もそのような求愛行動を取ることがあるそうです。

ですから、アメウズメもスサノヲ同様、性別が曖昧だと言えるんですね。このような性の曖昧さがイコール性別がミックスされること、性の混ざり合い、祭りの乱交と繋がっていくのではないかなと思います。

なぜ神々は大笑いしているのか

さて、ここからはそんなアメウズメを通して、天石屋戸シーンのさらなる解読に挑んでいきたいと思います。アメウズメの性器露出で八百万神は大笑いしたとのことですが、笑いも祭りに欠かせない要素ではありますが、なぜ神々は下ネタとも言えるようなもので笑っているのでしょうか?その理由を三つほど考えてみました。

①下ネタで笑っている理由

一つ目は、構造的な理由が関係しているから。構造的に考えると、高天原のシーンが随所で語っている「食べること」、それを「上ネタ」としてみると、その対称性を取るためには「下ネタ」が必要になると思うからです。

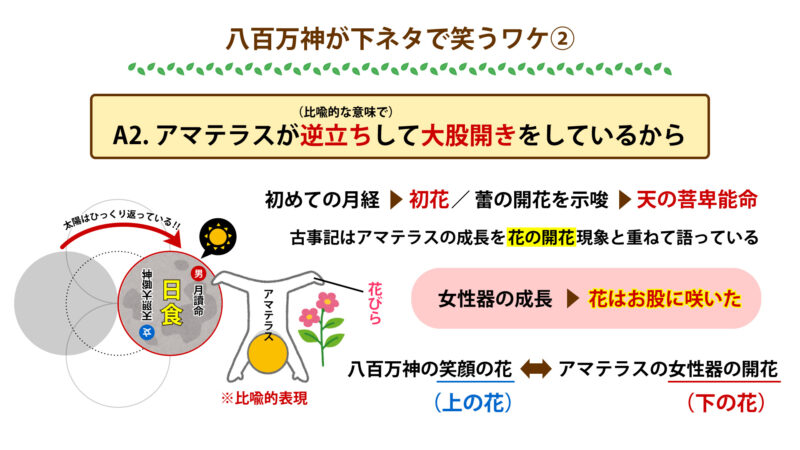

②逆立ちして大股開きをしているアマテラス

二つ目の理由は、アマテラスが上下逆さまになって、たぶんそのとき彼女が、比喩的な意味で、逆立ちをしながら大股開きをしているからだと思います。

どういうことかと言うと、古事記解説41回において、天石屋戸シーンではアマテラスの初潮が描かれていて、初めての月経は「初花」と言うとお話し、また、その花の蕾が開花することを示唆している神様が、アマテラスの右みづらの珠から生まれた天の菩卑能命だとお話させていただきました。

天石屋戸シーンはアマテラスが少女から大人な女神へと成長する姿を描いていて、その成長を喜んでいる八百万神は笑顔の花を咲かせてそれを祝っています。つまり、古事記はアマテラスの成長とその喜びを花の開花現象と重ねて語っているんですね。

しかし、ここで重要なのは、その成長は月経からわかるように、女性器の成長だということ。だから正確に言えば、花はお股部分に咲いたということになります。そもそも、花そのものが植物にとっての生殖器官でもありますからね。

その姿を比喩的に表現するならば、脚を花びらに見立て、その脚を大きく広げる必要がある。逆立ちしているアマテラスのことを考えると、その状態からさらに大股開きをすれば花の開花の比喩的表現になると私は考えました。

そうすれば、八百万神の笑顔の花(上の花)が咲くこととアマテラスの女性器の開花(下の花)ということで、上ネタ下ネタと同様に、ここでも構造的な対称性が取れると思うからです。

たぶん神話の世界では、女性器の成長と植物の花の開花現象は結びついているのだと思われます。そう言われてみると、たしかに花が開花する瞬間というのはとてもセクシーだなということを思い出します。

つまり話をまとめると、アマテラスの逆立ちと大股開きが意味することは、稲としての自身の花の開花であり、花の開花は植物にとっての生殖器官の誕生でもあるため、それを今度は女性の性的成長に置き換えてアメウズメがアマテラスの代わりに自分の身体でそれを表現していたのではないかなということ。だから、アメウズメはアマテラスの分身と言えるかもしれません。

そして、八百万神は笑顔の花を咲かせてアマテラスの成長を喜び、一方アメウズメを見ては大笑いしているという感じなのだと思われます。

と言いますか、普通に考えて、最高神が逆立ちして大股開きしていたら、みんな大爆笑間違いなしですけどね(笑)

③今宵は無礼講の日

さて、八百万神が大笑いしている理由はまだあります。最後、三つ目の理由です。最高神であるアマテラスが頭を下にしていること、この姿があることを示唆しているからです。それは、アマテラスが地位や身分の上下を取り払っているということ。つまりそれは、無礼講を意味していると考えます。無礼講は祭りに欠かせません。

アマテラスはショックを受けて天石屋戸にこもっているのに、アメウズメや八百万神が大笑いしているというのは、はたから見れば女神に対してすごく失礼だと言えます。しかし、それが許されているのは、最高神が頭を下にして身分の上下を取り払ってくれているから、神々は自由に騒いでいるのだと思います。

この状況を作り出したのはスサノヲなので、彼は無礼講の生みの親と言えます。これを受け入れることも許可したのはアマテラスであり、うけいあってこそです。だから、スサノヲを悪い神とする一方的な見方は間違っていると私は思っています。

また、これ以外にもアメウズメはアマテラスに対してもう一つ無礼講を働いています。それは、天石屋戸の外が賑やかな理由をアマテラスがたずねたとき、アメウズメが「貴方様より貴い神様がいらっしゃるからです」と話したことです。正直、私がこの場面が祭りの起源を語っていると気づいた最初のきっかけが、このアメウズメの言葉でした。「最高神に対してなんて失礼なことを言うのだろう!あ、そうか、無礼講か、つまりこれは祭りだ」と。

ある意味、アマテラスは自分の姿を恥じて天石屋戸に身を隠しています。その恥らいは、少女から大人になるとき感じるもの。その気持ちを吹き飛ばそうとしているのが、アメウズメが起こした笑いだと私は考えています。恥ずかしいことも笑い話にすれば気持ちが晴れるからです。母イザナミは恥の気持ちを払拭できませんでしたが、娘のアマテラスはそれを乗り越えられたということだと思います。

原初の笑いは下ネタ説

最後に、その笑いにおいて、やっぱり下ネタで笑っているという事実も外せないですね。私が考えるに、もしかしたら原初の笑いは下ネタなのかもしれないなと思っています(笑)笑いには解放の力があるので、それも祭りに欠かせない要素ですね。

まとめ

ということで、今日の話をまとめると、天石屋戸シーンは祭り文化の起源を語っていて、かつ、生肉落ちて「祭」となるということで、漢字の成り立ちからも祭りを読み取ることができ、さらに祭りには性の解放が不可欠であること、無礼講も笑いも大事な要素だよというお話でした。

祭りと言えば、忘れてはいけないのが花火の存在。八百万神は笑い、天石屋戸から出てきたアマテラスによって世界は明るく照らされ、そして今日お話したように、花が咲いたことなども総合して考えてみると、これは太陽神の花が咲いた、イコール花火で世界が照らされたということでもあるのかなと思いました。

「お股広げて花火咲く」、お後がよろしいようで…(笑)

ということで、以上が祭りの起源についてのお話でした。次回は、アメウズメは解放の力を持った神様ですが、彼女を深ぼってみたらもう一つ別の姿も持っていたことがわかったので、次回はその件についてお話したいと思います。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!