本日のトーク内容

皆さんこんにちは、natanです。さあ、始まりました「ろじろじラジオチャンネル」。本日もよろしくお願いします。

これまでこのチャンネルでは、高天原でのうけい、スサノヲの暴挙、そして天石屋戸シーンについていろいろな側面からお話をしてきました。今日はテイストを変えて、神々の関係性と神々の動きを図で整理しながら、謎が多い天石屋戸シーンを読み解いていきたいと思います。

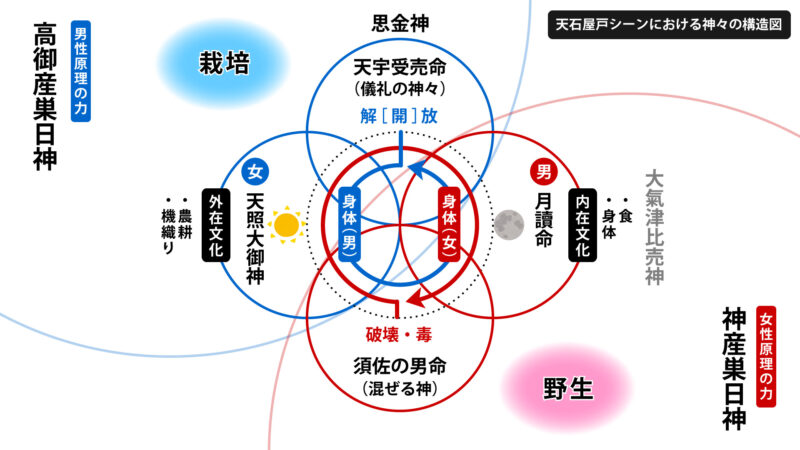

天石屋戸シーンにおける神々の構造図(全体)

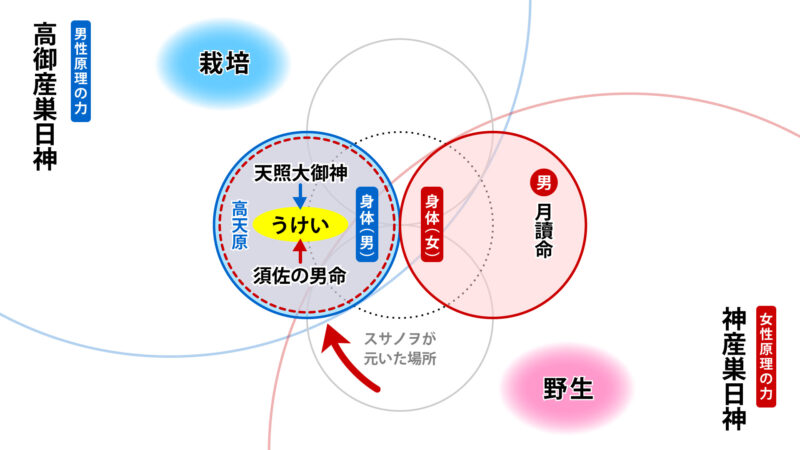

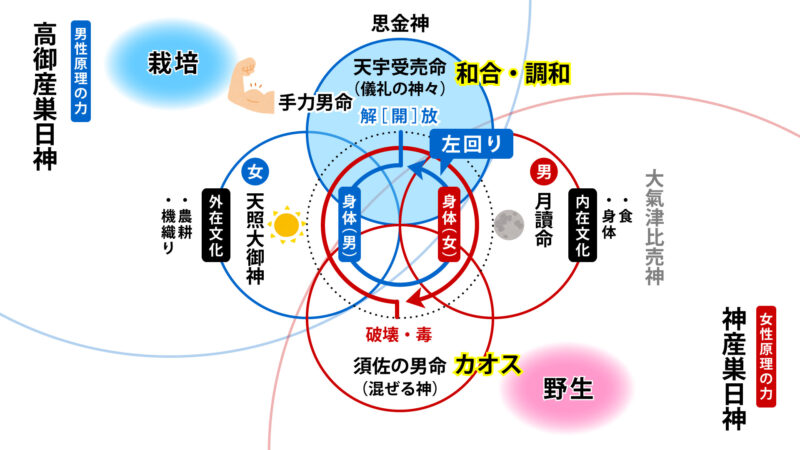

まずは、これが私の考える天石屋戸シーンにおける神々の構造図になります。以前、アマテラス、スサノヲ、ツクヨミの三位一体図をご紹介しましたが、今回はアメウズメたちも入れ込んで四位一体構造にしています。これを一つずつ解説しながら、天石屋戸シーンを見ていきます。

アマテラスとツクヨミの関係性

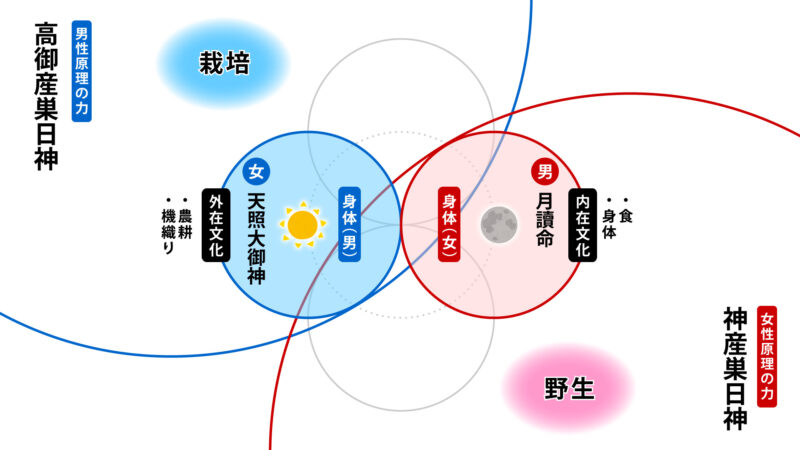

まずは、アマテラスとツクヨミから。アマテラスが文化を担う神というのは周知の事実ですが、ツクヨミも文化を担っている神だと私は考えています。なぜなら、ツクヨミは食べる国を統治する神で、食文化を担っていると言えるからです。

二神とも文化を担う神ではありますが、その方向性は逆のようです。アマテラスは農耕や機織りなど、外在世界を対象にした文化(ここでは外在文化と命名)で、ツクヨミは食と深く結びつく身体世界を対象とした文化(内在文化)という違いがあるように思います。

また、両者のバックにいる神も異なっていて、アマテラス側には高御産巣日神、ツクヨミ側には神産巣日神がいると考えます。私はタカミムスヒは男性原理の力、カミムスヒは女性原理の力を持っていると考えていて、また、タカミムスヒには栽培する力、カミムスヒには野生の力があるのではないかなとも考えています。

これら神々の直下にアマテラスとツクヨミがいて、アマテラスは女神ですが、男性原理の直下に位置していることや、彼女自身が男装していたことを考えると、男の身体性はこの領域に属しているのではないかなと思います。

反対に、女の身体性は月経からわかるように月のサイクルで動いているので、ツクヨミ側に属すると考えます。そして、これまでツクヨミは性別不明でしたが、アマテラスとのバランスを考えると、男神と言えるのではないかなと思います。

男性原理の力を持つタカミムスヒの配下に男神、女性原理の力を持つカミムスヒの配下に女神がいるという構図ならわかりやすいのですが、古事記の神々はお互いの性質を反転させたり捻れさせたりしながら登場しているので、このような複雑な図になってしまいます。だから、図で整理しながら読み解いていくことが重要なんですね。

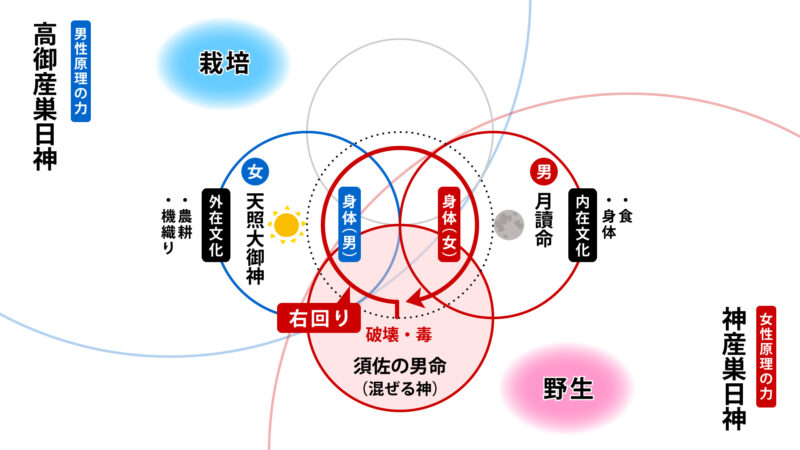

スサノヲが右回りする

さて、通常は太陽と月、男性原理と女性原理の力は相容れない関係にありますが、その間を繋ぐ存在としてスサノヲがいます。彼は、須佐の男命と名前に「の」が入っている神様なので、彼は神々の中心で活動します。彼が高天原に赴く際「参上った」と言われているので、彼を図の下側に配置しました。

スサノヲの破壊力は野性的であり、この時点で彼を背後で動かしているのはカミムスヒだと考えます。彼は混ぜる神で、かつママっ子なので、母イザナミが天の御柱を右回りしたのと同じく、彼も右回りで上っていきます。そして、高天原でアマテラスと向き合い、うけいを行います。

図の整理でわかったこと

さて、このように図で整理することで、今回新しい発見が二つありました。一つは日食が起こった理由、もう一つは身体宇宙論におけるアマテラスのもう一つの姿です。

日食が起こった理由

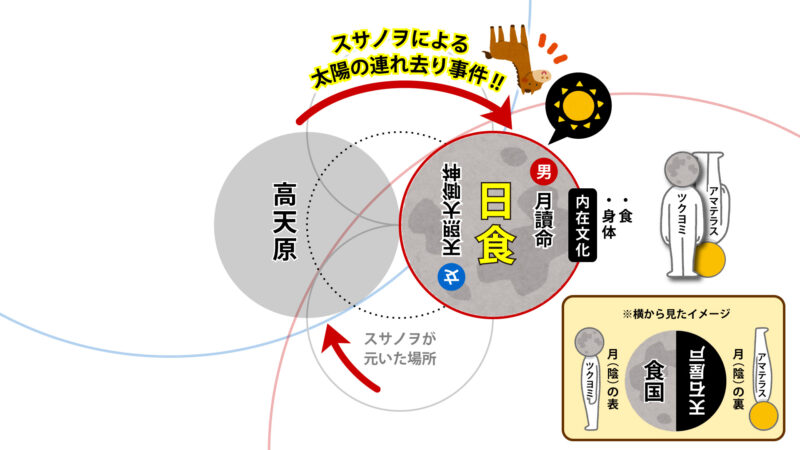

スサノヲが屋敷の天井から馬を投げ入れたことをきっかけに、アマテラスは天石屋戸にこもってしまったわけですが、太陽神が姿を隠すことは、天文学的に言えば日食現象と言えます。しかし、日食は月が太陽を隠してしまうことで起こる現象なのに、なぜアマテラスが天石屋戸にこもることが日食になるのでしょうか?じつは、このシーンではもう一つ重要な出来事が起こっていたからです。

おさらいになりますが、スサノヲが馬を逆さまに投げ入れたことで機織り娘は死んでしまったわけですが、その機織り娘はアマテラスの分身です。その分身が死んだということは、アマテラスも間接的に死んだということであり、そのことを古事記はアマテラスが黄泉国に近い世界(常世)に行ってしまったと語っています。黄泉国は人体のお腹の世界であり、そこは食国と深く関係する世界です。

そういった世界にアマテラスを導いたのはスサノヲの馬であり、それは言い換えると、その馬に乗ったスサノヲがアマテラスを後ろに乗せて食国方面に連れ去ったとも言えます。そう考えてみると、この出来事はギリシャ神話の冥界の神ハデスが女神ペルセポネを連れ去った事件とそっくりだということに気づきます。

アマテラスを連れ去るとき、スサノヲは右回転のエネルギーを出すので、馬そしてそれに乗っていたアマテラスは、上下逆さまになって食国方面に行くことになります。そして、到着したその場所が月の裏側だった。そこが天石屋戸。だから日食が起こったのだと思います。

また、アマテラスが上下逆さまになっていることを考えると、天石屋戸は食国の裏に位置する世界ではあるけれど、食国とは上下反転している世界と言えそうです。

日食は「日を食べる」と書くので、太陽が食国方面に行くことを日食というのは、なるほどなあと感心しました。日食は月が関与して起こる現象とは言え、それを起こした張本人はスサノヲなので、ツクヨミにとっても不可抗力的な出来事だったのかもしれません。

また、太陽はとても重たいので、それを連れ去るだなんて、スサノヲの怪力はすごいですね!

身体宇宙論におけるアマテラスの姿

さて、図の整理で発見したことの二つ目に移りましょう。二つ目は、身体宇宙論におけるアマテラスのもう一つの姿です。

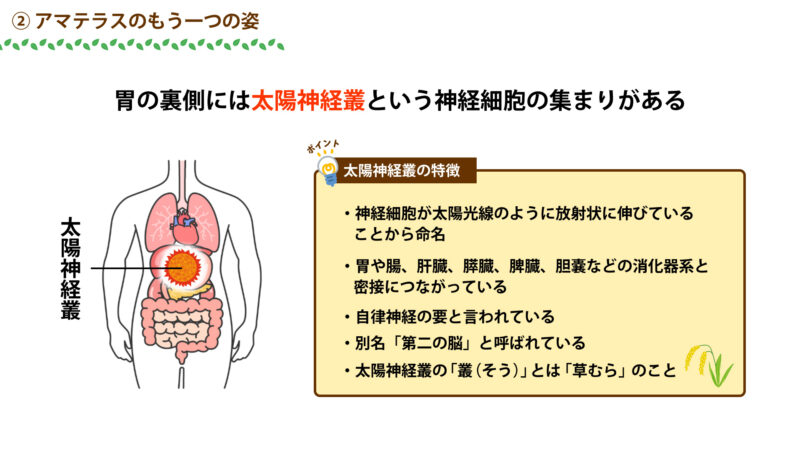

繰り返しになりますが、アマテラスは今食国の裏にいて、古事記はそのことを「常世に行った」と語っています。また、常世は黄泉国というお腹の世界とも深く関わっていて、そのような関係性がある中で身体宇宙論の観点からアマテラスがいる位置を考えてみると、そこは胃の裏側と言えるのではないかなと私は考えました。

なぜなら、胃の裏側には太陽神経叢という神経細胞の集まりがあるからです。名前からして「これぞアマテラス」という感じですが、太陽神経叢は、神経細胞が太陽光線のように放射状に伸びていることから命名されたそうです。そこは、胃や腸、肝臓、膵臓、脾臓、胆嚢などの消化器系と密接につながっていて、自律神経の要と言われている場所です。別名「第二の脳」と呼ばれ、太陽神経叢の「叢」とは「草むら」のことを意味します。

以上のことから、アマテラスは世界を照らす太陽ではあるけれど、身体宇宙論でいえば太陽神経叢でもあると言えるのではないかなと思います。もしかしたら、草むらの「叢」も、アマテラスが営む田畑の穀物からきているのかもしれない…。

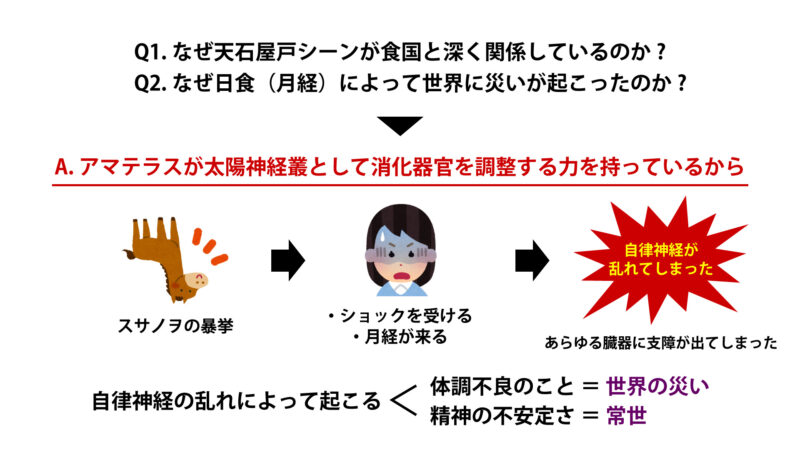

アマテラスを太陽神経叢を象徴する神だとしてみると、なぜ天石屋戸シーンが食国と深く関っているのか、なぜ日食(またはアマテラスの月経)によって世界に災いが起こったのか、その理由が何となく見えてきます。

それは、彼女が太陽神経叢として消化器官を調整する力を持っているからです。しかし、スサノヲがアマテラスに激しいショックを与えたり、月経を引き起こしたりしたので、それが原因で自律神経が乱れてしまい、あらゆる臓器に支障が出てしまったのだと思います。このような自律神経の乱れによって起こる体調不良のことを、古事記は「世界に災いが起こった」と言っているのではないでしょうか?「世界」というのは「身体」のことですね。

また、自律神経の乱れは精神状態をも不安定にさせることがあり、そのとき人によっては死がチラつくこともあるので、その精神状態のことを古事記は「常世」と表現しているのではないかなと私は思いました。

天石屋戸が食国の裏に位置すること、そして太陽神経叢も胃の裏側にあって、そこから各臓器を調整していることを考えてみると、古事記の世界に薄っすらと人体の構造が見えてくる感じがしますね。

ということで、以上が図の整理によって新しく発見した二つのことについてのお話でした。

アメウズメ一行が左回りする

さて、図の解説に戻りましょう。スサノヲに対抗する力として、今度はタカミムスヒ側から思金神を中心とした、アメウズメご一行様が登場してきます(わかりやすくするために、一旦図を元に戻しています)。彼女たちは参上ったスサノヲとは逆に上から降りてきて、かつ左回りをするものと思われます。

ちなみに、先出し情報になりますが、ツクヨミ側にもカミムスヒ系の神がいて、それが後のシーンで出てくるオオゲツヒメになると思われます。

スサノヲは破壊の力を持っていますが、アメウズメは肌を露出させていることから推測するに、解(開)放の力を持っていると言えます。破壊と解放は本質が一緒なので、スサノヲとアメウズメは対称的な関係にあると考えられます。また、スサノヲの力をカオスを引き起こす力とした場合、アメウズメはそれを和合、調和させる力を持っていると言えます。

さらに、スサノヲは太陽を連れ去ってしまうくらいの怪力を持っているので、それに対抗する形で手力男命が登場していると思われます。

天香山の場所と騒音の理由

さて、この図の見え方をこのように変えてみると、また違ったことが読み取れてきます。

アメウズメたちは左回転のエネルギーを持っているので、それを正しく表記するならば、彼女たちは頭を逆さまにして降りてきていることになります。そして、彼女たちは天香山にいることを考えると、食国と天石屋戸の構図と同じように、天香山も高天原の裏側に位置する世界と言えます。これでアマテラスとの対称性が取れますね。

また、日食によって高天原には最高神が不在という由々しき事態が起こっているので、それを埋めるために、アメウズメたちは盛大な儀礼を行っているものと思われます。

なぜそう言えるかというと、人類学者レヴィ=ストロースは、「神話において、騒音が発生しているときは何かが欠如しているときであり、それを埋めるために大きな音を出す」と語っていて、それで考えると、アメウズメたちもアマテラスの不在を賑やかさ(騒音)で補完しようとしていたと言えるからです。古事記解説第40回で、高天原は騒音だらけだとお話しましたが、その理由も頷けますね。

また、その騒音を私たちに関係する身近なことで例えてみると、こう言えます。ある日、頼りにしていた存在が急にいなくなってしまい、不安が一気に押し寄せて心がザワザワとざわつき、ドクドクと動悸が激しくなってしまうような状態、それが高天原の騒音に似ているなと私は思います。

ということで、以上が高天原そして天石屋戸シーンにおける神々の構造図についてのお話でした。次回はこの図を使って、ここから読み取れる第四の日本文化の起源についてお話したいと思います。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!