本日の講座内容

今日のテーマ

皆さんこんにちは、natanです。前回から始まった「古事記読み方講座」。今回も前回に引き続き、古事記に関する基本的なお話をしたいと思います。今回のテーマは、「古事記は私たちに何を伝えたいのか?」です。

古事記に書かれている内容は、一般的にはこう言われています。

でも、私は思うんです。この解釈は重要な点が見落とされているなと。というのも、私が古事記解読をする中で、あらゆるものの起源を知ることと並行して、「それらがなぜ生まれたのか?」を知ることもすごく大切だと思ったからです。

神々は中庸の位置を見出してきた

世界創造や文化の創出といったものは、あることの結果として起こったことなんですね。そもそも世界には、二つの相対するもの、または矛盾し合っているものが存在していて、それらが常に争っています。その争っているものは何かというと、神々自身です。たとえば、イザナキ vs イザナミ、アマテラス vs ツクヨミとかですね。

古事記の世界では、互いに矛盾する神がいるために争いが起こっていて、これを何とか静めようと周りの神々が仲裁に入ります。解決方法は、争っている両者に中庸の位置を見出してもらうこと。要は、程よいバランスはどこかを探って、お互いに妥協できる点を見つけてもらうんです。

この調和の取れた中庸の位置が見いだせたとき、初めて世界や文化が創造されます。つまり、世界や文化は二項対立を調和させた結果として生じたものだということです。そしてその裏には、神々が知恵を絞り、真剣に目の前の問題に向き合い対処してきたという、絶え間ない努力があったんです。

そこにこそ私たち日本人が学ぶべきことがたくさんあると思ったので、いろんな起源に目を向けるだけでなく、それを生み出すに至った神々の努力の方にも目を向けるべきだと私は思いました。

神々がとった問題解決法

では、ここからは神々がどのように問題解決を図ったかを、例をあげてお話してみたいと思います。

突如として起こった宇宙開闢から始まる世界創造は、何もしなくても勝手に進んでいったわけではありません。さっきもお話したように、多くの問題をはらんでいました。

問題解決の事例①:ヒルコ

たとえば、イザナキとイザナミを例にあげると、二人は最初から順調に子どもを生めたわけではありません。最初に間違った方法によってヒルコを生みました。それを、文字通りの意味でも、比喩的な意味でも、「水に流す」ことによって、その後は正しい方法によって子どもを生めるようになりました。これが神々の一番最初にとった問題解決法です。

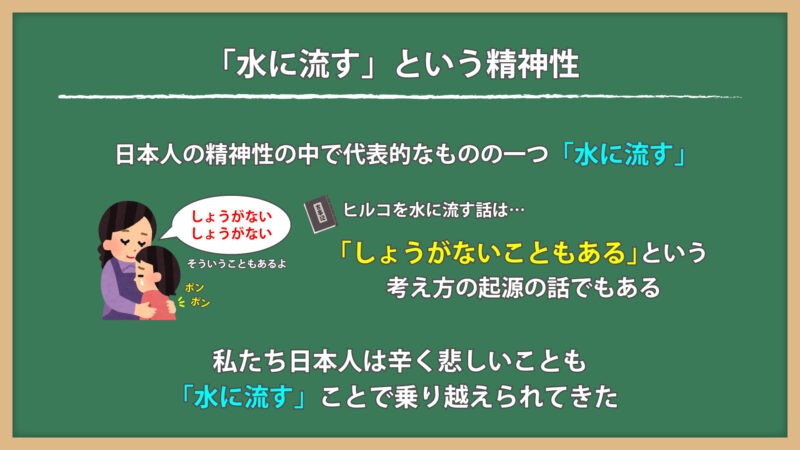

しかし、一般的にこのシーンは「生まれた子どもが良くない子だったから、それを水に流してしまった悲しい話」だと解釈されたり、「ヒルコそれ自体は何なのか」とその存在の方に注目が集まったりしますが、私としてはこの「水に流す」という行為にこそ注目したいと考えています。

なぜなら、これは日本人の精神性の中で代表的なものの一つ「水に流す」こと、「しょうがないこともある」という考え方の起源の話でもあるからです。これは、外国の方々にはまったく理解できないことだそうですが、でもこれがあったからこそ、私たち日本人は辛く悲しいことも「水に流す」ことで乗り越えられてきたんですよね。

だから、ヒルコを「水に流す」という出来事は、悲しい話と解釈するのではなく、日本人の精神性の中でもっとも重要な「水に流す」という心の技術が誕生した場面だと考えてみることを私は提案したいです。

そして、その考えを採用すると、これから先神々が対立したとき中庸の位置を見出していかなければならないわけですが、それを達成するためにヒルコはあえて水に流されたのかもしれない、ということも見えてきます。なぜなら、妥協点を探るとき、「まあ、これくらいの負担はしょうがないか」という考え方、水に流す精神性がなければ中庸の位置は見出せないからです。

というわけで、この「水に流す」という心の技術を習得したことを皮切りに、いよいよ神々の対立が始まります。

問題解決の事例②:生と死

生と死の誕生

順調に神生みは進んでいきますが、また新たなトラブルが発生します。今度は、火の神カグツチを生むことで、イザナミが死んでしまいました。そこで、イザナキは死んだ妻に会いたいと思い、黄泉国に行きました。再会を喜んだのも束の間、イザナミは恐ろしい姿になってイザナキを襲うという、カオスな状況が発生します。

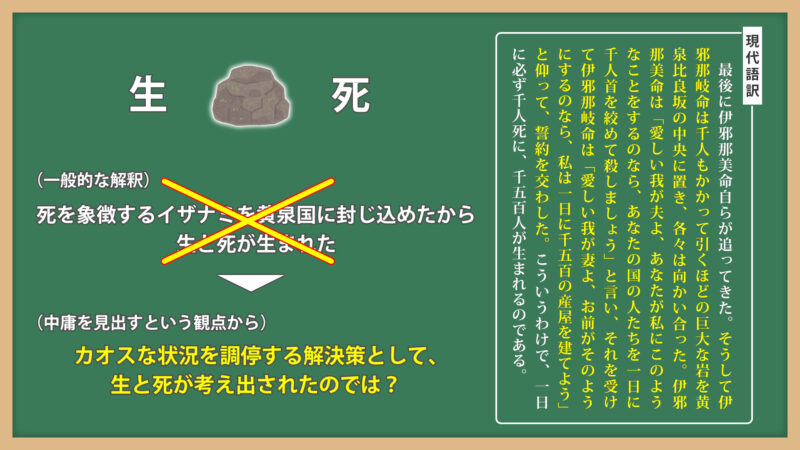

イザナキは道の真ん中に大きな岩を置いて、彼女の行く手を遮りました。そして二人は別れの言葉を交わし、その結果あるものが誕生します。それが生と死です。

このシーンも一般的には、死を象徴するイザナミを黄泉国に封じ込めたから生と死が生まれたと解釈されていますが、さっきもお話したように、中庸を見出すという観点から言えば、カオスな状況を調停するための解決策として、生と死が考え出されたと言えます。

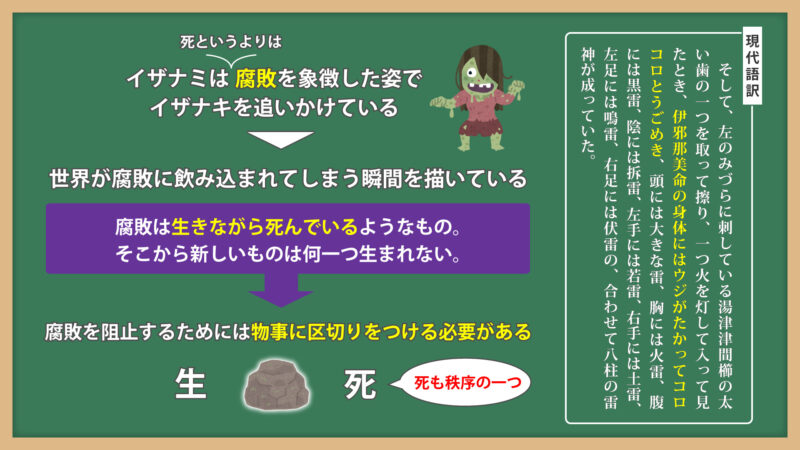

どういうことかと言うと、黄泉国においてイザナミの体にはウジが這っていることからわかるように、彼女は、死というよりは、腐敗を象徴した姿でイザナキを追いかけているので、そのシーンは世界が腐敗に飲み込まれてしまう瞬間を描いたものと言えるからです。

腐敗は、生でもなければ死でもない、ゾンビのように生きながら死んでいるようなものなので、そこから新しいものは何一つ生まれてきません。その腐敗を阻止するためには、物事にしっかりと区切りをつける必要があります。だから、生と死が生み出された。

決して死を象徴するイザナミを封じ込めたから生と死が生まれたのではなく、腐敗したイザナミにとっても死は救いであり、死は新たな一歩を踏み出すために、一つの秩序として誕生したのではないかなと私は思っています。

協定を結ぶ

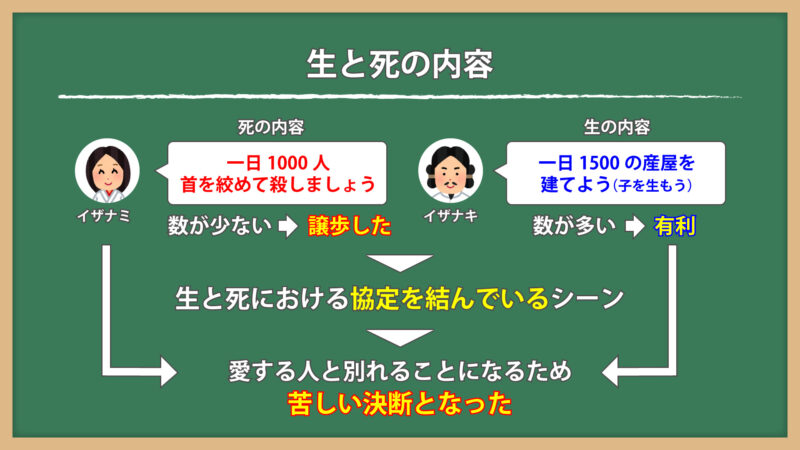

さて、その生と死の内容について見ていくと、死についてイザナミは「一日1,000人首を絞めて殺す」と言い、反対に生についてイザナキは「一日1,500の産屋を建てる(つまり子を生む)」と言っています。一見すると、二人がとても恐ろしい会話をしているように思えますが、これは生と死における協定を結んでいるシーンだと私は考えています。

しかも、生の方が若干数が多いので、イザナキの方が有利な形で問題を解決できたと言えます。ですが、有利な形で協定を結べたとしても、愛おしい妻と別れることが条件になっているので、かなり苦しい決断でもあったと思います。

イザナミも、イザナキに対して怒り心頭でしたが、数で負けていることを考えると、彼女なりに結構譲歩したのかな、なんて私は思います。この「譲歩」が「水に流す」精神の現れですね。そして当然、彼女も愛する夫と会えなくなることは苦しい決断だったと思います。

このように、黄泉国で生まれた生と死は、腐敗を阻止するために生まれたものであり、その背後には神々の譲歩や苦しい決断があったと、そのように解釈して古事記を読んでみると、話の印象が大きく変わってきませんか?

古事記がもっとも伝えたいこと

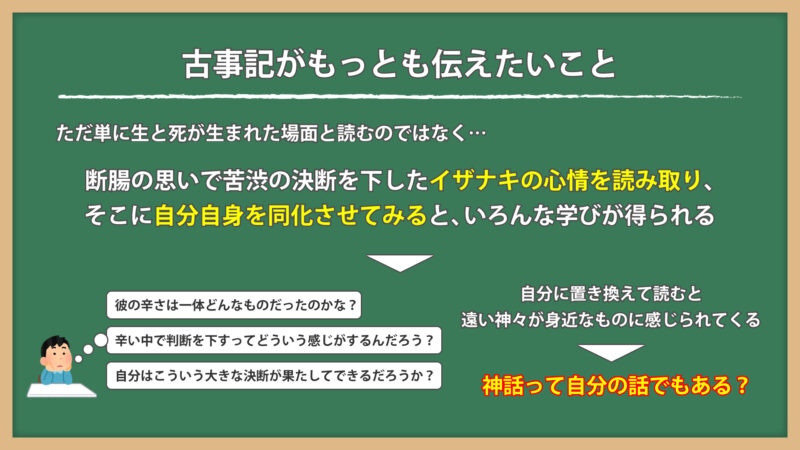

とくに、ただ単にこのシーンを生と死が生まれた場面と読むのではなく、断腸の思いで苦渋の決断を下したイザナキの心情を読み取り、そこに自分自身を同化させながら読むといろんな学びが得られます。

「彼の辛さは一体どんなものだったのかな」とか、「辛い中で判断を下すってどういう感じがするんだろう」とか、「自分はこういう大きな決断が果たしてできるだろうか」と自分に置き換えて読むと、遠い神々の存在がとても身近なものに感じられて、「神話って自分の話でもあるのかな?」ということに気づきます。

そう、これが古事記がもっとも伝えたいことだと私は思っています。「神話はあなた自身の話をしているんですよ!」ということ。自分の話をしているから、古事記から多くのことが学べるんですね。

まとめ

というわけで、今日の話をまとめます。

神話は世界の成り立ちや文化の起源を語っていますが、私は、それを知ることと並行して、その背後で行われた神々の不断の努力を読み取ることも大切だと考えています。その努力の結果としてあらゆるものが創造され、また神々の努力する姿勢からたくさんのことが学べるからです。

さらに、神々の心情を読み取り、それを自分に置き換えて読むと、神話は自分のための心の教科書だったということにも気づきます。ぜひ、そのような意識を持って古事記を読んでみてください。

今日はイザナキとイザナミを例にあげてお話しましたが、古事記解説の方では、天石屋戸事件の背後で起こっていた神々の葛藤や、太陽と月が代るがわる交代して一日が来ること、その背後にあった神々の取り決めなど、裏側の話をたくさんしているので、ご興味ある方はぜひそちらをご視聴いただければと思います。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!