本日の講座内容(動画)

はじめに

皆さんこんにちは、natanです。当チャンネル「ろじろじラジオ」では古事記の新解釈を行っており、これまで約50回を超える放送を通じてその内容をお届けしてきました。

古事記解説は今後も続きますが、ここで一旦、古事記の読み方を神話初心者さんにもわかりやすくお伝えしたいなと思い、新シリーズとして「古事記読み方講座」を始めることにしました。

私が日々古事記解読に勤しむ中で、「古事記ってこう読めばいいのね」とか「神話ってこういう思考をするのね」ということが少しずつ分かってきたので、そのノウハウをこの講座でご紹介して、多くの方に古事記の素晴らしさや神話的思考の面白さを知っていただきたいなと思っています。

というわけで、今日は初回なので、古事記の神々における根本的な考え方についてお話したいと思います。

神様は実在する人物なのか?

突然ですが、皆さんは、古事記の神々は実在する人物だと思いますか?天照大御神とか、須佐の男命とか、天宇受売命とか、古事記にはたくさんの神々が登場してきますが、何となく古代に実在した偉い人たちぽいと思っている方は多いかもしれません。

しかし、結論からお話させていただくと、古事記や世界の神話に登場する神々は実在する人物ではありません。そもそも人間でもありません。なぜなら、神々はあるものを「擬人化」させた存在だからです。

何を擬人化させているかというと、たとえばこのようなものです。

- 自然界で起こるさまざまな現象(気象現象、季節の移り変わり、災害など)

- 自然界の生物たちの多様な姿やその生き方(植物、動物、菌類など)

- 物や道具

- さまざまなエネルギー(上昇や下降、回転、生み出す力など)

これらを擬人化させています。

たとえば、私が古事記を新解釈する中でわかってきたのは、スサノヲは水に関する神様で、かつ水中や土中に生息する生き物(例:リュウグウノツカイやミミズなど)の側面を持っていたり、はたまた草食動物や若葉を食い荒らす幼虫の側面を持っていたりと、多様な姿を持つ神様だということがわかってきました(なぜ、神が複数の姿を持っているのかについては、後日お話しますね)。

このように、自然そのものを擬人化させた存在が神々ということになります。

日本人はなぜ自然信仰なのか?

「あらゆるものに命が宿っている」は矛盾した答え

ところで、日本人は自然を信仰していると言われていますよね。海外の方に「なぜ日本人は自然を信仰するのですか?」と問われたとき、多くの日本人は「あらゆるものに命(神)が宿っているから、自然を信仰しています」と答えると思います。

先ほどもお話したように、古事記も自然のあらゆるものを神々として描いているので、日本人の「あらゆるものに命が宿っている」という考え方は古事記と一緒です。

でも、私はふと思ったんです。自然信仰の理由が「あらゆるものに命が宿っているから」というのは、答えになっているようでなっていないと。なぜなら、日本では人間も神様として祀られることがあるからです。有名どこでいえば、平将門や徳川家康などですね。

人間も神様になれる中、自然信仰の理由が「あらゆるものに命が宿っているから」というのは、人間も命そのものなので、それは答えになっていないと私は思ったんです。なぜ日本人は自然を優先的に考えるのか、そこに対して答える必要があると私は思いました。

自然信仰の真の理由

では、なぜ日本人は自然を信仰するのかというと、その理由を古事記が教えてくれています。それは、日本人が文化的に生きるための土台を作ってくれたのが自然界だからです。そのため、自然を神として崇めているんですね。

また、あらゆる創造の裏には神々の絶え間ない努力と数々の偉業があって、そこから私たち日本人が学ぶべきこともたくさんあるから(反面教師も含む)、自然が信仰の対象になっていると私は考えます。

その自然が成し遂げた偉業とは何かというと、世界のあらゆる秩序の創造、文化や生活様式の創出、家族愛や友人愛、男女の色恋などのいろんな愛の形、その他もろもろ。

世界の秩序や文化、そして人間の心身の営みは、人間自らが生み出したものではなく、本当は自然界が生み出したものだったんです。人間はそれを享受して、時代に合わせて自分たちなりに変化させてきたんです。

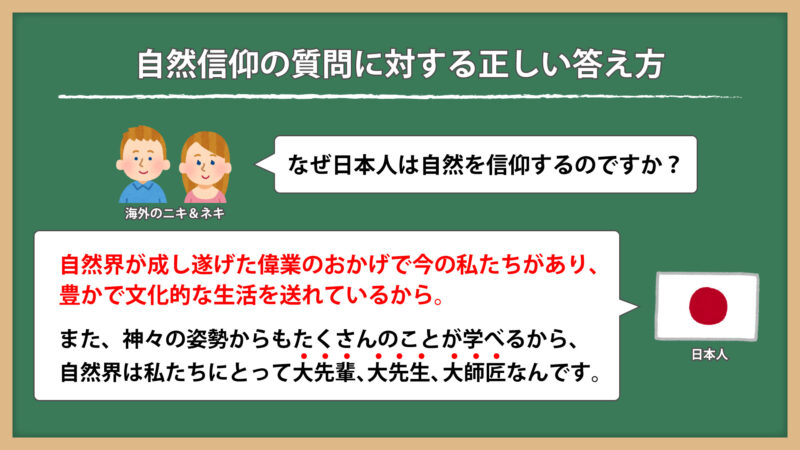

だから、「なぜ日本人は自然を信仰するのですか?」と問われたときの正しい答え方は、「あらゆるものに命が宿っているから」ではなく、「自然界が成し遂げた偉業のおかげで今の私たちがあり、豊かで文化的な生活を送れているから。また、神々の姿勢からもたくさんのことが学べるから、自然界は私たちにとって大先輩、大先生、大師匠なんです」と答えるのがベストだと私は考えています。

それにしても、ビックリですよね。世界の秩序や文化、そして人間のあらゆる活動までもを自然界が生み出しているだなんて。でも、古事記はそのことを私たちに教えてくれているんですね。

まとめ

というわけで、ここまでの話をまとめると、古事記に限らず神話に出てくる神様という存在は、人間のことではありません。自然界に存在する生き物や、そこで起こる現象などを擬人化させたものが神々の正体です。

だから、古事記を読むとき大事なことは、人間中心主義の見方をやめて読むことです。また、創造の裏で行われた神々の努力とは一体どんなものだったのかを知ることも大切です。そこに「日本人とは何か?」という、私たち日本人の永遠の問いへのヒントが隠されています。ぜひ、自然に思いを馳せながら古事記を読んでみてください。

それではここまでが、神様の根本的な考え方についてのお話でした。

【おまけ】神話と伝説の違いについて

ここからは今日最後のお話として、神話と伝説の違いについて軽く触れて、今日の解説を終えたいと思います。

昨今、いろんな書籍やYoutubeの番組などで神話が取り上げられています。しかし、神話を語っているはずなのに、「古代に◯◯という豪族が舟に乗って大陸から日本にやってきた、それがなんちゃらという神の正体だ」とか「◯◯神は渡来人だった」とか、そういった話がされているのを多々目にするのですが、私としては、それは神話ではないと断言したいと思います。

今日お話したように、神話は人間の話をしているわけではないからです。だから、豪族とか渡来人とか、人間が出てきた時点でそれはすでに神話とは言えません。言うなればそれは昔話、よく言っても伝説レベルの話です。

伝説は一見すると神話とあまり違いがないように思えますが、神話と伝説には大きな違いがあります。

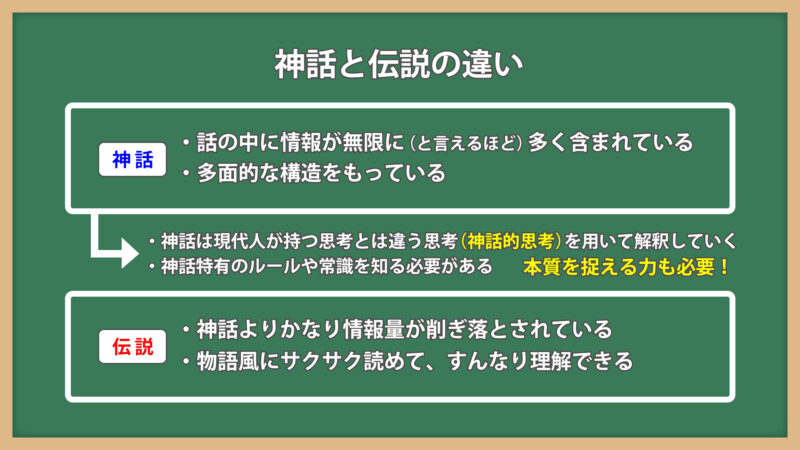

神話は、話の中に情報が無限にと言えるほど多く含まれ、それゆえに多面的な構造を持っています。反対に伝説は、神話よりかなり情報量が削ぎ落とされていて、物語風にサクサク読めて、現代人でもすんなり理解できるのが特徴です。

神話は、現代人が持つ思考とは違う思考(いわゆる神話的思考)を用いて解釈していくものなので、物語を読むようにサクサク理解することはできません。また、神話には神話特有のルールや常識もあり、それを知っていないとそもそも読めないものになっています。さらに、本質を捉える力も必要になります。

簡単に言えば、伝説は読んで理解して終わり。神話は、読んで、咀嚼して、分解して、吸収して、そこから本質を捉えて、それを軸に話の内容を再構成していくといったステップを踏みます。だから、神話の扱い方は、食べ物を食べて味わい、自分の血肉にしていくことと似ているんですね。

難しく聞こえるかもしれませんが、大丈夫。この講座では、できる限り優しく、わかりやすく解説していこうと思っているので、ぜひこれからこの講座で楽しみながら学んでいただけたら嬉しいです。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!