本日のトーク内容

はじめに

皆さんこんにちは、natanです。さあ、始まりました「ろじろじラジオチャンネル」。本日もよろしくお願いします。

今日は、高天原のシーンの総括後編です。今回も、前回のように、漢字の成り立ちを通してシーンを振り返りつつ、人類学者レヴィ=ストロースの教えも参考にしながら、シーン全体の総括をしていきたいと思います。

「午」の起源

これまでこのチャンネルでは、天石屋戸の場面において、太陽神アマテラスが身を隠すことは、天文学的には日食現象と解釈することができるとお話してきました。しかし、漢字の成り立ちを通して高天原全体を再度眺めてみたとき、日食とは別の、超重要な天文学的現象もそこで誕生していることが新たにわかりました。

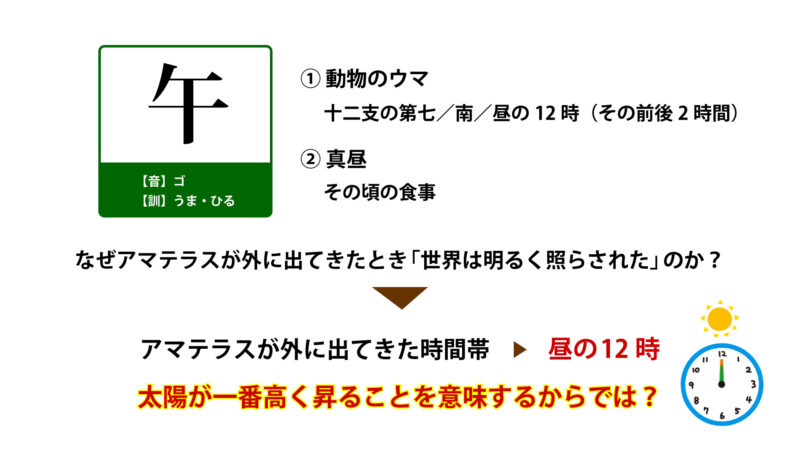

アマテラスはスサノヲの暴挙をきっかけに天石屋戸へ身を隠しましたが、アメウズメたちの働きによって、無事外に出てきます。すると、高天原と葦原中国はアマテラスの明るさで照らされたと言います。この「明るさで照らされた」という文章は、太陽が真上に昇ったことを意味すると考えられ、それがきっかけとなって生まれたであろう漢字がこの漢字だと私は考えました。

それが「午」です。意味は下記の通りです。

- 動物のウマ(または十二支の第七/方位は南/時刻は昼の一二時およびその前後二時間)

- 真昼(またはその頃の食事)

この漢字から推測するに、なぜアマテラスが天石屋戸の外に出てきたとき「世界は明るく照らされた」と言われているかというと、彼女が外に出てきた時間帯が昼の十二時で、それは太陽が一番高く昇ったことを意味するからだと私は思いました。また、高天原でも馬が出てきたり食べたりすることが語られていたので、私はこのシーンが漢字の「午」の成り立ちに関係しているのではないかなと考えました。

神々の構造図で見る「午」の位置

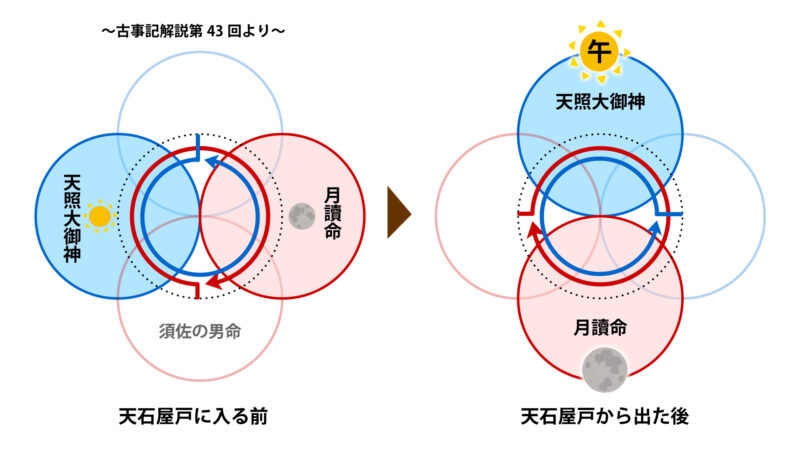

その考えでいけば、高天原のシーンを神々の構造図で整理すると、アマテラスが天石屋戸に入る前と出た後では、図も大きく変化している可能性があります。

天石屋戸に入る前は、左側の図のように、左右にアマテラスとツクヨミが位置する形でしたが、天石屋戸から出た後は、右側の図のように、元いた場所とは違う真上の位置に移動した形になるかもしれません。そうすれば、太陽が真上に昇る形になるので。

原始的世界は永遠に昼or夜が続く世界

でも、私はここで一つの疑問が湧きました。「いや、アマテラスは太陽神だから、生まれたときから世界を照らしていたよね。今になって真上に昇るっておかしくないか?」と。

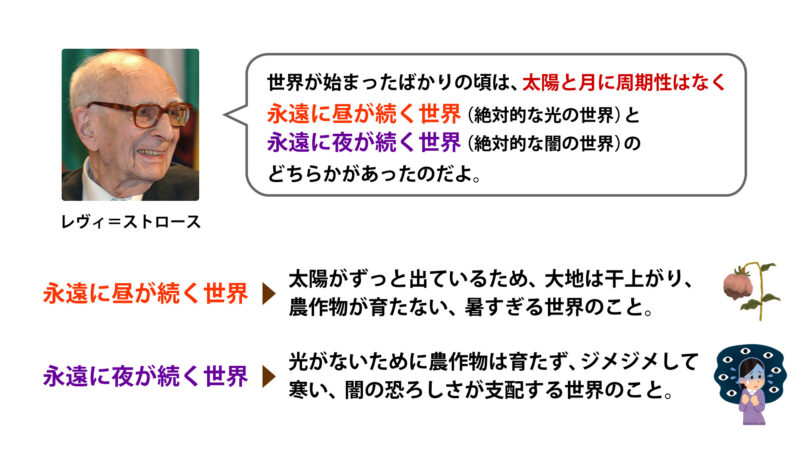

この疑問に対して人類学者レヴィ=ストロースは、インディアンの神話研究を通して、私にあることを教えてくれました。それは、「世界が始まったばかりの頃は、太陽と月に周期性はなく、永遠に昼が続く世界(絶対的な光の世界)と永遠に夜が続く世界(絶対的な闇の世界)のどちらかがあったんだよ」と。

永遠に昼が続く世界とは、太陽がずっと出ているために、大地は干上がり、農作物が育たない、暑すぎる世界のことを言います。反対に、永遠に夜が続く世界は、光がないためにこちらも同じく農作物は育たず、ジメジメして寒い、闇の恐ろしさが支配する世界です。そして彼いわく、そういった世界にあるとき大変化が起こったのだそう。

太陽と月の周期性の起源

インディアンの神話の場合

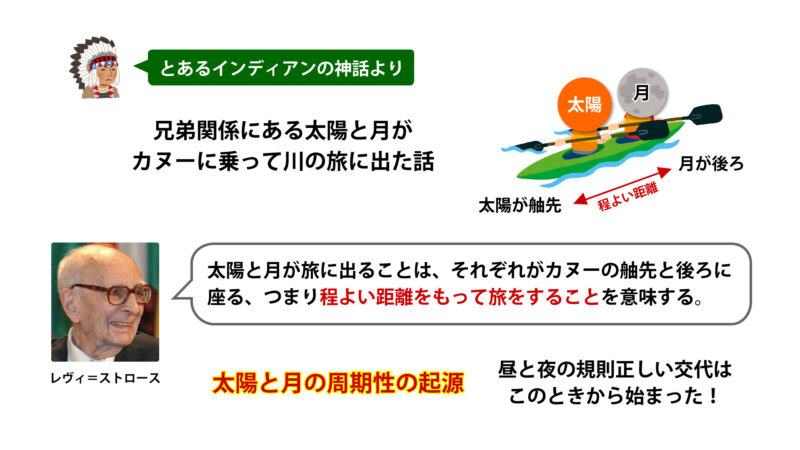

彼の研究対象だったインディアンのとある神話では、世界に起こった大変化はこのような内容で描かれています。それは、兄弟関係にある太陽と月がカヌーに乗って(太陽が舳先、月が後ろ)、川の旅に出たというもの。この神話に対してレヴィ=ストロースは、このような解釈をしています。

それは、太陽と月が旅に出ることは、それぞれがカヌーの舳先と後ろに座る、つまり程よい距離をもって旅をすることを意味する。よって、この神話が語っていることは、太陽と月の周期性の起源であり、昼と夜の規則正しい交代はこのときから始まったんだよと。

古事記の場合

永遠に昼が続く世界

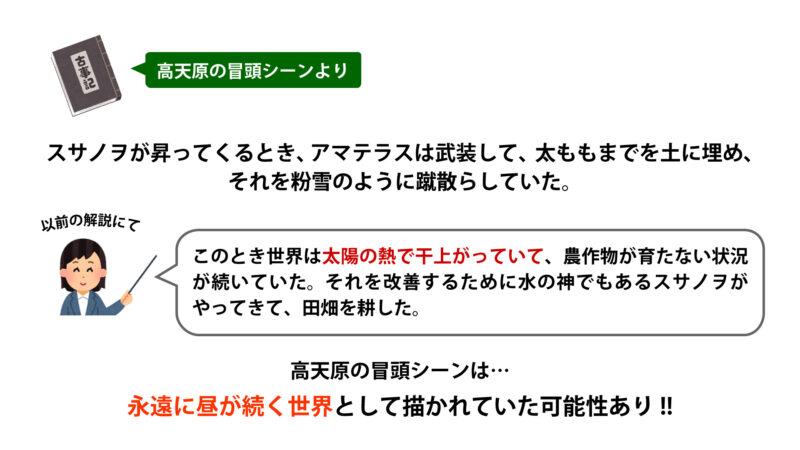

それでは、彼の教えを参考に、古事記の方を見ていくと、高天原の冒頭シーンでは、スサノヲが昇ってくるとき、アマテラスは武装して太ももまでを土に埋め、それを粉雪のように蹴散らした、と記されています。

この描写について私は以前、「このとき世界は太陽の熱で干上がっていて、農作物が育たない状況が続いていた。それを改善するために水の神でもあるスサノヲがやってきて、田畑を耕した」とお話しましたが、今回のレヴィ=ストロースの教えを参考にすると、高天原の冒頭シーンは、永遠に昼が続く世界として描かれていた可能性があるなと思いました。

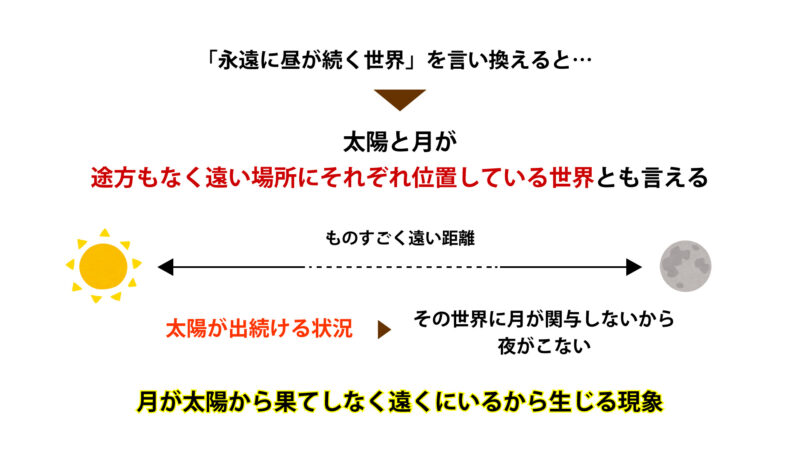

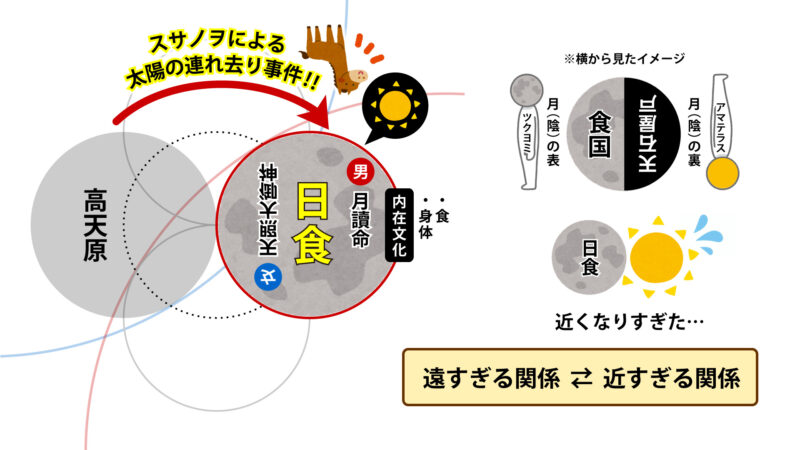

太陽と月の遠すぎる関係性

また、それは言い換えれば、太陽と月が途方もなく遠い場所にそれぞれ位置している世界とも言えるなと思いました。なぜなら、太陽が出続ける状況というのは、その世界に月が関与しないから夜がこないのであり、それは月が太陽から果てしなく遠くにいるから生じる現象だと言えるからです。

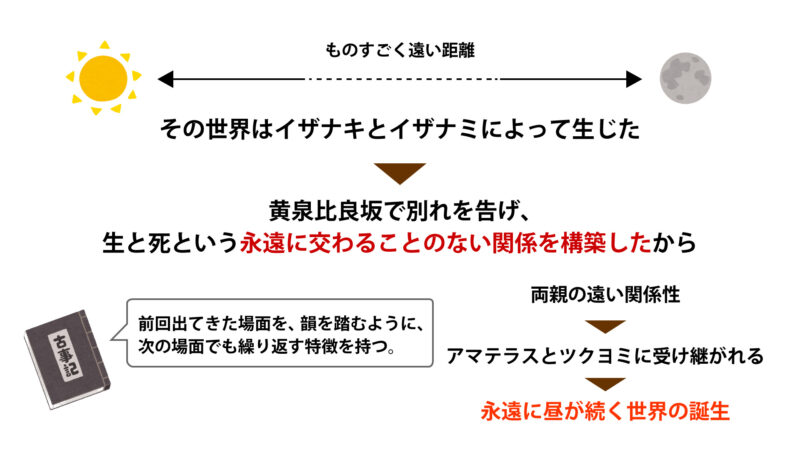

これは、太陽と月を生んだその両親、イザナキとイザナミによって生じたものだと私は考えています。というのも、彼らは最終的に黄泉比良坂で別れを告げ、それによって生と死という永遠に交わることのない関係を構築したからです。

古事記は前回出てきた場面を、韻を踏むように、次の場面でも繰り返す特徴を持つので、イザナキとイザナミの遠い関係性は、アマテラスとツクヨミに受け継がれ、その状態から高天原のシーンがスタートし、永遠に昼が続く世界が生じていたのではないかなと考えます。

太陽と月が近くなりすぎた「日食」

ところが、そんな世界に終止符を打つ存在が登場してきます。スサノヲです。彼はアマテラスを天石屋戸という月の裏側にある世界にまで連れ去りました。すると、今度は太陽と月の距離が近くなりすぎて、日食が起こってしまった。太陽と月の遠すぎる関係が、今度は近すぎる関係へと変わった。ここで距離におけるバランスが取られるわけですね。

初潮は太陽に周期性を生じさせた

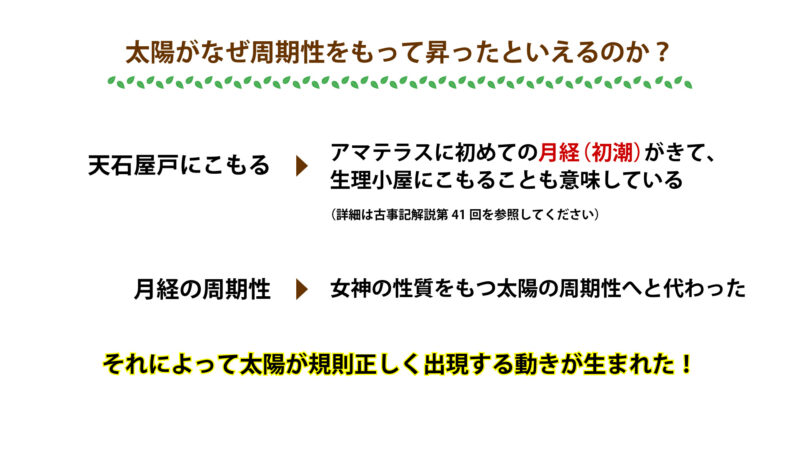

さて、太陽が月の裏側に隠れてしまい日食が起こってしまったわけですが、そのことを古事記はアマテラスの天石屋戸への引きこもりとして描いています。そんなアマテラスは、天石屋戸内で精神的、肉体的成長を遂げて、外の世界に出てきます。そして、「彼女の明るさで世界は照らされた」とあるように、ここではじめて太陽が周期性をもって真上に昇ることになります。

なぜ周期性をもって昇ったと断言できるかというと、天石屋戸にこもることは、アマテラスに初めての月経(初潮)がきて、生理小屋にこもることも意味しているからです。日食は女性の月経と深く関係しています(その詳細は古事記解説第41回で解説済みです)。つまり、月経の周期性が女神の性質をもつ太陽の周期性へと代わり、それによって太陽が規則正しく出現する動きが生まれたということ。

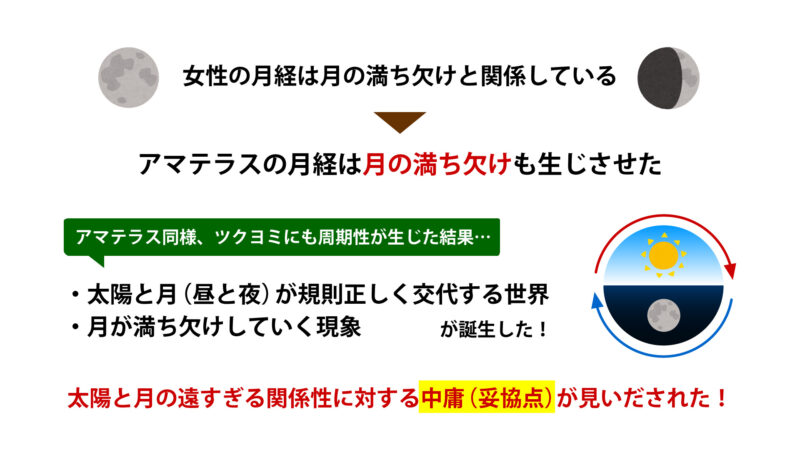

また、女性の月経は月の満ち欠けと関係していることもあり、アマテラスの月経はその満ち欠けをも生じさせたと思われます。古事記は月に関する話を背後に隠しながら語るので、ぱっと見ではわかりませんが、アマテラス同様、ツクヨミにも周期性が生じ、結果として、太陽と月(昼と夜)が規則正しく交代する世界、かつ月が満ち欠けしていく現象も誕生したのではないかなと思います。

とは言っても、太陽と月の遠すぎる関係性は以前変わらないままなので、そこに周期性が生じることで、その関係性に対する中庸または妥協点が見いだされたという感じなのだと思われます。

ちなみに、交代という言葉を通してふと思い出されるのは、アマテラスとスサノヲがうけいをしたとき、お互いのモノを交換したことです。このうけいにおける交換というやりとりが、太陽と月の交代の布石として行われた可能性があるなと思いました。

ここまでのまとめ

というわけで、以上のことから、高天原のシーンは太陽と月の規則正しい交代の起源を語ったシーンだということがわかりました。そして、そこにはアマテラスの成長が深く関わっていることも超重要です。

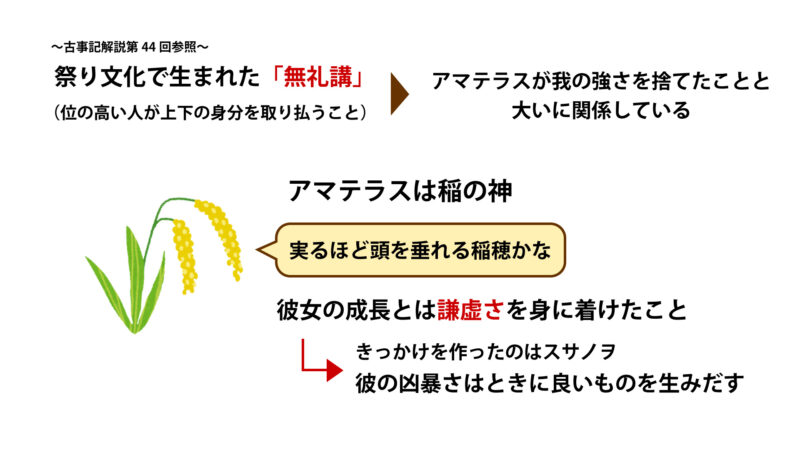

前回の話も引用すると、アマテラスには最初、我の強さがありました。その我の強さは、天文学的に言えば、太陽がずっと照らし続ける灼熱の世界を象徴していると言えるかもしれません。その我の強さを是正し、成長を遂げて天石屋戸から出てきたアマテラスは、世界を程よい光と暖かさで照らせるようになった。

天石屋戸シーンを経て誕生した祭り文化の中に、無礼講という位の高い人が上下の身分を取り払う文化も誕生していましたが、それも彼女が我の強さを捨てたことと大いに関係しているかもしれません。なぜなら、彼女は稲の神様でもあるからです。「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉があるように、彼女の成長とは謙虚さを身に着けたということではないかなと私は思います。

でも、それを生み出すきっかけを作ったのはスサノヲなので、彼の凶暴さはときに良いものを生み出すということも、私たちは理解しておく必要があると思います。

というわけで、以上が高天原の総括についてのお話でした。

天体の周期性と女性の身体との関係性について

ここからは今日最後のお話として、補足的なお話を一つ。ここまでレヴィ=ストロースを参考に、太陽と月の周期性についてお話をしてきましたが、その周期性と女性の身体との関係性について深堀りをして、今日のお話を終えたいと思います。

インディアンの神話の場合

自然的な世界、文化・文明的な世界の違い

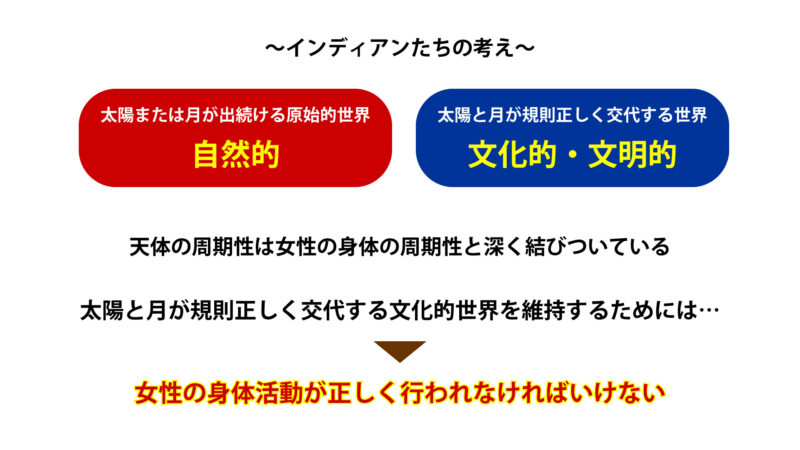

レヴィ=ストロースいわく、インディアンたちにとって太陽と月の規則正しい交代にはあるものが欠かせない、と言います。それは、社会に対する女性の服従です。インディアンの神話は、女性の服従と社会秩序を結びつけていたからです。

以前、私もこうお話したことがあります。古事記と違って、インディアンの神話は女性に対する態度が厳しいと。しかし、その厳しさは男尊女卑から生じているものではなく、ちゃんとした理由があることが今回わかりました。

レヴィ=ストロースによると、インディアンたちは、太陽または月が出続ける原始的世界というのは自然的であり、反対に太陽と月が規則正しく交代する世界は文化的・文明的と考えていた、と言います。

そして、その天体の周期性は、アマテラスのところでお話したように、女性の身体の周期性と深く結びついているため、太陽と月が規則正しく交代する文化的世界を維持するためには、女性の身体活動が正しく行われなければいけないと考えていたそうなんですね。

女性が身体活動を尊重しないとき起こること

その女性の身体活動とは何かというと、月経、結婚(夫婦の共同生活&性に対する態度)、出産などのことを指します。女性がその身体活動を尊重しないと、昼と夜の交代が停止してしまったり、季節が乱れたりと、世界に深刻な影響を及ぼしてしまうと考えられていたからです。だからインディアンの神話は、女性教育に厳しく、また彼女たちに社会への服従を強いるような内容になっているようです。

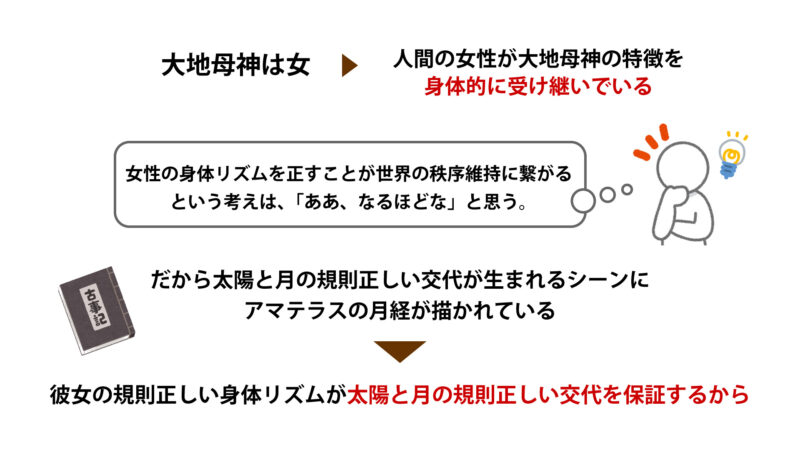

それを知って、私はこう思いました。インディアンの神話では言及されていませんが、この世界は死んだ大地母神の体から創造されたとする神話が世界中にあり、古事記もそれを神話の土台にしていると思われるわけですが…。

その大地母神は世界の土台です。しかし、大地母神の遺体は無秩序な性質を持っているために(遺体は腐敗していくから)、それをそのまま放置しておくと、世界が危険にさらされてしまう。だから、秩序を持たせる必要があること。また、大地母神は女、ゆえに人間の女性が大地母神の特徴を身体的に受け継いでいるために、女性の身体リズムを正すことが世界の秩序維持に繋がるとする考えは、「ああ、なるほどな」と思いました。

だから古事記でも、太陽と月の規則正しい交代が生まれるシーンに、アマテラスの月経が描かれているんだなと納得しました。彼女の規則正しい身体リズムが、太陽と月の規則正しい交代を保証するからです。

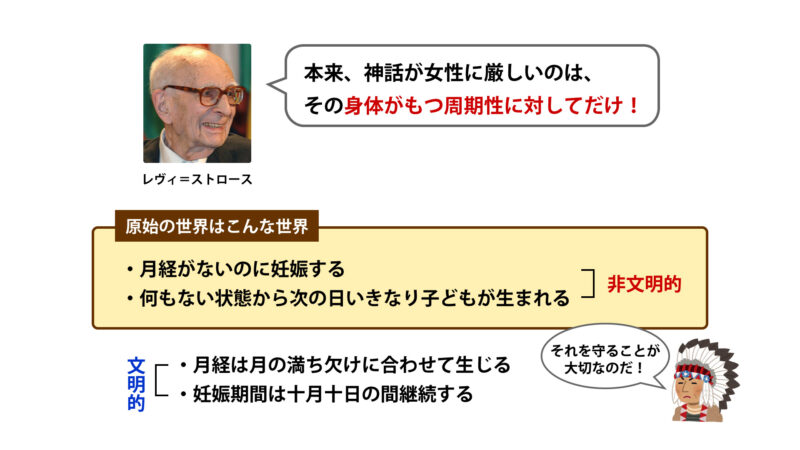

神話が女性に厳しいのは生理的機能に対してだけ!

しかし、ここからが重要なんですが、レヴィ=ストロースいわく、本来、神話が女性に厳しいのは、その身体がもつ周期性に対してだけだと言います。

それはどういう意味かというと、インディアンの神話によると、原始の世界は、月経がないのに妊娠したり、何もない状態から次の日いきなり子どもが生まれたりと、変な状況が生じる世界で、そのことを非文明的だとしているんですね。

反対に文明的な世界は、月経は月の満ち欠けに合わせて生じ、妊娠期間は十月十日の間継続する世界であるため、その周期性や期間が守られることが大切だというわけです。

ですから、女性に対して厳しいのはその生理的機能に対してだけであり、それは人間の女性にとってはどうすることもできないことです。だから神話で語っているわけですが…。

しかし、そのことが人間社会にそのままスライドして入ってきたとき、男性が考え出した望ましい社会秩序を女性に強いる状態が生まれてしまったみたいです。たぶんこれは、インディアンの社会に限らず、世界中でそういう考えが起こったのだと思います。ここから女性の長く苦しい歴史が始まったという感じかもしれません。

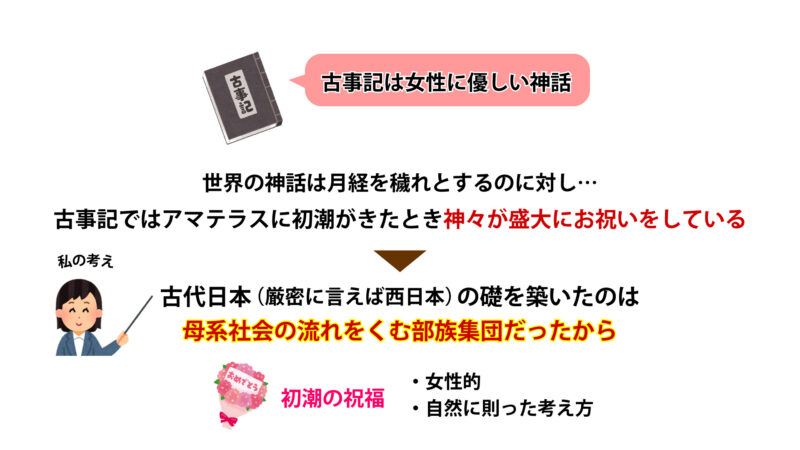

古事記の場合

では、古事記の場合はどうかというと、古事記は女性に優しい神話だと私は感じていて。なぜなら、世界の神話は月経を穢れとするのに対し、古事記ではアマテラスに初潮が来たとき、神々が盛大にお祝いをしているからです。

どうしてそうなっているかというと、それは古代日本(厳密に言えば西日本)の礎を築いたのは、母系社会の流れをくむ部族集団だったからだと私は考えています。初潮を喜ばしいこととして捉えるのは、とても女性的であり、かつ自然に則った考え方だと思うからです。

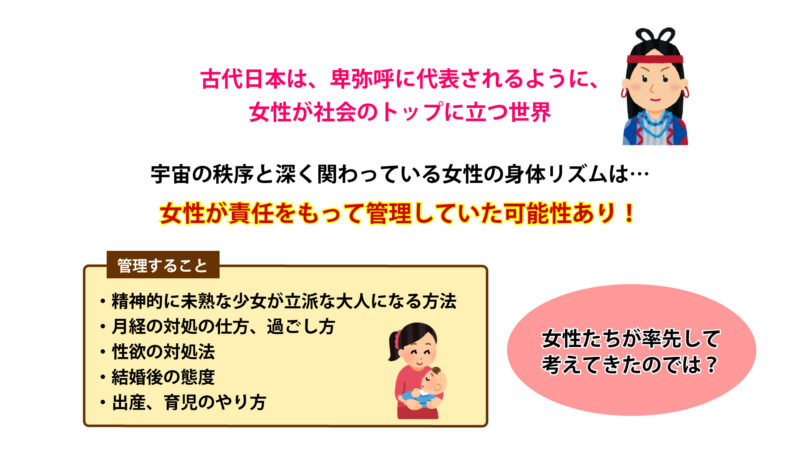

古代日本は、卑弥呼に代表されるように、女性が社会のトップに立つ世界でした。となれば、宇宙の秩序と深く関わっている女性の身体リズムは、男性が厳しく管理するのではなく、女性が責任をもって管理していた可能性があるなと私は思いました。女の身体は自分自身が一番よく知っているからです。

だから、どうすれば精神的に未熟な少女が立派な大人になるか、月経が始まったらどう対処し、どう過ごせばいいか、性欲はどうするか、結婚したら夫に対してどう振る舞うべきか、妊娠、出産、子育てはどうするかなどを、女性たちが率先して考えてきたのではないかなと。それが結果的に、女性に寄り添う内容として古事記に反映されているのではないかなと考えます。

ですが、そんな古代日本においても、世の中の流れは次第に男性に対する女性の隷属化という形に変わっていったのかもしれません。

まとめ

高天原のシーンは、アマテラスの成長からわかるように、女性教育に重点を置いた内容が描かれていると解釈できます。しかし、罰を受けたスサノヲのことを考えると、古事記は決して女性だけに成長を強いる内容になっていないとも感じます。

男女共に成長する必要があることを、まずはアマテラスの身体的、精神的成長から語り、そこで規則正しい宇宙的リズムを生みだしてから、男神の話に移っていくという感じではないかなと思います。なぜなら、ここから先の物語は、スサノヲそしてオオクニヌシという、男神たちの話になり、対称(照)性がしっかり取られていくからです。

最後に

というわけで、次回からいよいよ男神たちの話、まずはスサノヲのヲロチ退治の解説に入っていきたいと思います。そして、以上をもちまして、高天原の解説はすべて終了となります。皆様お疲れ様でした。

今回の新解釈はいかがだったでしょうか?シーンの解説を始めるときは、着地点をあまり考えていないので、最後に何とかまとまりをもって話せて良かったなとホッとしています。と言っても、まだ語りきれていないこともいっぱいあるんですけどね。

さて、次回の動画アップは、少しお休みをいただいてからにしたいと思います。私も、太陽と月の交代のように、動画アップする時期と深い考察に入る時期を行ったり来たりしていて、これから月の時期、考察の時期に入りたいと思っているからです。今度はどんな新解釈が生まれるのか、ぜひ楽しみにしながら次回の更新をお待ちいただけると嬉しいです。

それでは今日はここまでです。

ご視聴いただきまして、ありがとうございました。

また次回もぜひ聴いてくださいね。

それではまたお会いしましょう!バイバイ!