私の宇宙からこんにちは、natanです。

今日は、参考文献を変えて、古代日本の姿についてお話したいと思います。

▼ 参考文献 ▼

以下の記事は、性別問わず、無意識(内なる私)の性質や他者性の特徴、他者と絆を育むために必要なコミュニケーション法が、女性器の性質に現れていると捉えながら読んでみてください。(性器は世界空間の構造的射影であり、それを象徴したものが人間の性器です。)

また、女性の心と体の特徴の把握として、文面そのままの意味で読みすすめても構いませんが、けっして性器信仰&女性優位として捉えないようにお気をつけください。

コスモ・ライフォロジーでは、性器を宇宙論として語っています。

未来は過去と対応していく

これまで、「女性(性)は他者を必要とする」とお話してきました。

このお話はさまざまな階層、たとえば顕在意識と無意識、男女関係、自己と他者の関係性、そしてそれらは男性(性)と女性(性)として互いに「支え合っている」ことを教えてくれました。

そうやって見ていくと、自己の意識や人間関係だけでなく、社会そのものもこの男性(性)と女性(性)の支え合いの構造で見ていくことができるなと思うのです。

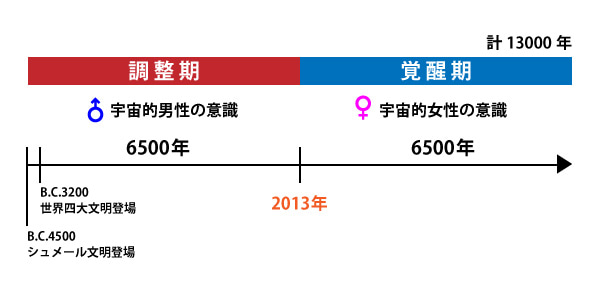

コスモ・ライフォロジーでは、これからの時代は宇宙的女♀の時代であるとお話してきました。

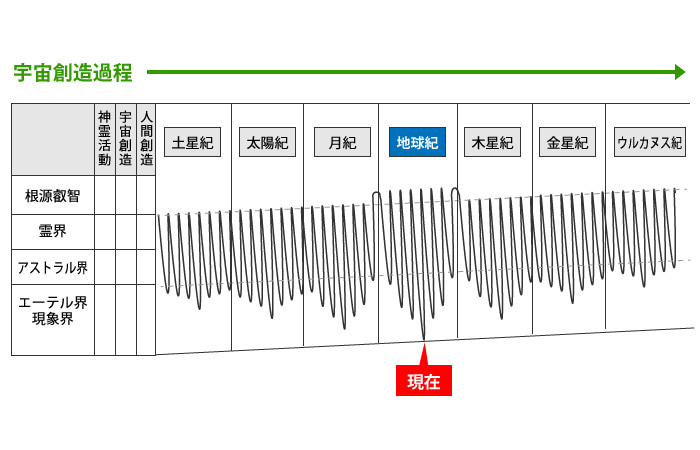

さらにここで重要なのは、神秘思想家ルドルフ・シュタイナーいわく、時間とは「過去→現在→未来」へと進んでいるのではなく、未来は過去に戻っていくという反復をくり返しているといいます。

そして、今現在、私たちが生きている時代をさかいにして、時間は過去へと戻っていく形をとります。

「戻る」といっても、

未来が過去に対応していく

ということなので、原始的状態に戻るわけではなく、進化しつつ過去に対応していく感じです。

ということは…![]()

かつて世界がどのような姿をしていたのか、それを探るとおのずと未来が見えてくるのでは?

「女性(性)は他者を必要とする」という重要ポイントを踏まえつつ、これから開いていく宇宙的女♀の時代の姿が見えてくるかもしれない!

というわけで…

今日は、書籍『古代女性史への招待<妹の力>を超えて』(義江明子著)を参考に、古代日本の姿を参考に、未来の世界をのぞき見しちゃいたいと思います!

▼ 参考文献 ▼

古代日本は双系的社会だった

宇宙的女♀の時代といわれると、「女性優位の世界」と思っちゃいますが、男女どちらかが優位になるのは男性性の特徴なので、それは正しい宇宙的女性の時代の姿ではないと考えます。

結論からお話しちゃいますね。

「女性(性)は他者を必要とする」こと、そしてそれは「女性だけが優位になる世界ではない」こと。

さらに、上記書籍を読むことでわかったことは、古代女性史研究は母系遺制の研究(1938年~)からはじまりましたが、多くの批判が出されたそうです。

そして現在では、人類学の首長制論・双系制論をふまえた1970年代以降の新たな家族史の潮流のなかで、

古代日本は、東南アジア・環太平洋地域に広がる非父系の双系的社会の一つ

としてとらえ直されているそうです。

未来は過去と対応していくということを考えると、

宇宙的女♀の時代は「双系的社会」

という一つの仮説を立てることができるかなと思います。

では早速、古代日本がどういった双系的社会だったのか、詳しくみていきましょう。

日本の神職は男女一組が原則

「古代日本」というと、平安時代(794年~)より以前、奈良時代(710年~)や飛鳥時代(592年~)さらにその前…という時代です。

そもそも人間には性別分業があり、

という仕事を分担して行っていたようです。

男性は弓矢やモリを使って獲物をとるため、石や鉄の道具を作り、さらにはそうした道具を改良した武器で人を殺すことも男性の仕事になっていたと考えられます。

女性は、植物採集の延長で農作業、さらには植物繊維から糸や布を作る仕事をしていました。

こういった背景があるなかで、日本の大きな神社の神職は男女一組が原則であり、神様への供え物を分担して行っていたそうです。

古代の祭祀は、宮廷や大きな神社の専業神職者は男女ペアが原則だったことが明らかになっています。

たとえば、賀茂社の祭祀は、古くはその土地の豪族男女が行っていたそうで、男女それぞれが神事のときに「アレヲトコ役」「アレヲトメ役」となり、模擬的生殖儀礼を行い、神の力を活性化し、農耕・狩猟の豊穣祈願をしていたそうです。

このように、古代の神社は宮廷における祭祀は男女一組になって行うのが常態で、両者の地位に本来、優劣・上下の関係はありませんでした。

女性の酒造り

さらに庶民においては、格式のある旧家の奥様は、尊敬の意味を込めて、周りの人々から「家刀自(いえのとじ)」と呼ばれていました。

古代の家刀自は、夫とは別に自分の財産を持ち、公共事業の請負責任者ともなる女性経営者だったのです。

刀自:人々を指揮する有力者女性のこと。

古代には家刀自だけでなく、「里刀自(さとのとじ)」「寺刀自(てらのとじ)」がいた。

これまで、酒造りの職人は「杜氏(とうじ)」と呼ばれる男性たちが行っていて、酒造りの場は女人禁制というところも少なくありません。

しかし、性別分業における農作業経由からの酒造りは女性の仕事であり、本来酒造りは家刀自の役目だったのです。

この家刀自の酒造りがのちに、「酒造り=とじ→杜氏(とうじ)」という呼び名になりました。

時代が変わり、女性から男性へと酒造りの担い手は変わりましたが、呼び名だけは受け継がれました。

映画「君の名は」でも口噛み酒が出てきますが、このお酒も女性が作っていたそうです。

女性と酒造りは、切っても切れない関係にあるのです。

男女差のない村の政治

村では春祭りなどが行われ、寒い冬の間、かちかちに固くなった田んぼに、春のはじめにスキやクワで土を掘り起こして柔らかくほぐし、水をはって種をまき、苗を植えます。

そうした一年間の農作業開始の大事な節目になるのが春祭りです。

神様にいろいろな供え物をして、「大地の力を呼び起こし、稲穂がたわわに実りますように、どうぞ今年もお恵みください」とお願いをするのです。

神様へのお供え・祈りが終わると、次は神田の耕作です。

そういった祭りが終わると、お待ちかねの宴会。

神田耕作にたずさわった男女が、宴会の席で身分別ではなく、年齢順に混じり合って座ります。

奈良時代の史料に書かれた、「男女悉集(だんじょことごとくあつまる)」の四文字。

これは、祭りに男女が全員参加するという、中世や近世の村の祭りとは全く異なり、古代の村の政治から女性が締め出されていなかったことを示しています。

そして、この宴会で神様に供えたお酒が振る舞われるのですが、このお酒が家刀自が作ったものなのです。

こうして人々は大地の恵み、神の恵みを身体に取り入れ、ともに働き、祭り、飲み食いした仲間同士の心を一つにするのです。

この宴会は、人々をつなぐものとして大変重要な行事とされていたので、村人は借金をしてでも家刀自から酒を提供してもらい、人々の心を一つにしたそうです。

このように男女一緒になって農作業をする人々と、農作業の人手を集めるために欠かせなかった酒を作る家刀自という女性経営者。

古代の日本は、男女差なく、皆が生き生きと働き、暮らしていた時代だったようです。

ちなみに、律令国家における地方支配は「国―群―里」という行政組織にそって、「国司(くにのつかさ)―群司(こおりのつかさ)―里長(さとのおさ)」という経路で命令が伝達される仕組みになっていました。

里刀自(さとのとじ)という役職は公的には存在していないのですが、新しい木簡の発見によって、群の長官が里刀自宛に「符」で命令を出していたことがわかったのです。

里刀自という、村をまとめる責任ある地位の女性の存在。

今の時代、女性の社会進出が求められていますが、古代日本ではすでにそういった社会があったとは驚くべきことですね。

ちょっとお話が長くなったので、次回はこのお話の続きを…☆

次回もお楽しみに♪