私の宇宙からこんにちは、natanです。

今日は江戸時代における性観念と、家父長制についてお話します。

▼ 参考文献 ▼

江戸時代の人口統制

人為的な大量死の時代だった戦国の世が終わり、徳川の統治がはじまります。

江戸時代には鎖国も行われ、社会が定常状態に入ることで、産児制限が必要になりました。

広く「間引き」が行われたのがこの時代です。

徳川時代の安定は、人口調整によってもたらされたともいいます。

こうした「間引き」を行わなければ、拡大した人口を養うために、周辺の他部族を駆逐したり、滅ぼしたりして、生産手段を奪う必要が出てきます。

このような戦略をとるのであれば、戦闘に関与する人数が多いほうが望ましいわけで、産児制限は不要ということになります。

家父長制の確立

徳川幕府は、封建的身分制に基づく秩序を重視する「朱子学」を柱に、幕藩体制を整備し、17世紀前半には完全な家父長制を確立しました。

そして、儒教(朱子学)の影響のため、著しい男尊女卑の思想が定着しました。

男系に相続されていく「家」を一つの単位として、社会の中核が構成されていたため、上層階級では、男系血統を明らかにする必要に迫られます。

このため、長男を産むまでの女性の管理が厳しく行われることになります。(ヨーロッパと一緒ですね。)

性そのものは問題視されなかった

こうして幕府は、「家」を形成できる程度の有力な一族については、厳格な結婚の規制を導入し管理を行いましたが、性そのものが問題死されたり禁じられたりすることはありませんでした。

性が娯楽や身分を超えたぜいたく(奢侈)と結びついていると見られたため、質素倹約を勧める朱子学的な文脈の中で、時折「遊び」としての性や、それを煽ると見られた性表現が禁圧されたにすぎません。

すなわち、春画などのような性表現がダメなのではなく、性表現によってさまざまな遊びへの誘惑が増え、贅沢に走るという懸念が禁圧の理由だったのです。

そのため、庶民層においては、とくに性に対する忌避の感覚はなく、おおらかに楽しみとして受容されていました。

庶民層における男尊女卑の根源

庶民における男尊女卑の根源としては、14世紀以降に伝来した仏教の偽典である「血盆教」の影響が指摘されたいます。

「血盆教」においては、血を流す出産と経血が穢れ(けがれ)とされ、女性の悟りが男性に比べてはるかに困難であるとされたため、ますます女性の地位を低いものとしてみる観念に貢献しました。

こうして江戸時代に至り、儒教道徳の影響で、男尊女卑の観念が一般化し固定化していったのですが、男性器や女性器について、とくにそれが汚れであるとか、忌むべきものだという発想はありませんでした。

前々回の記事でもお話したように、性器は「陽根」「玉門」と呼ばれ、男女のまぐわいや男性器・女性器を祭る一般の信仰に対して、とくに何の疑問も道徳的な非難もありませんでした。

幕末のころ、西洋医学を学ぶ蘭学者たちが、西洋の医学書を研究したり翻訳するにあたり、儒教的な教養が影響したのでしょうか。

性器に対して「陰部」「陰茎」「会陰」といったように、「陰」の語を用いるようになりました。

これが医学用語として定着し、さらに西洋の価値観が社会に普及していく中で、これ以降、性器が「陰」の存在として固定化されることになります。

男尊女卑の歴史~強制される女のあり方~

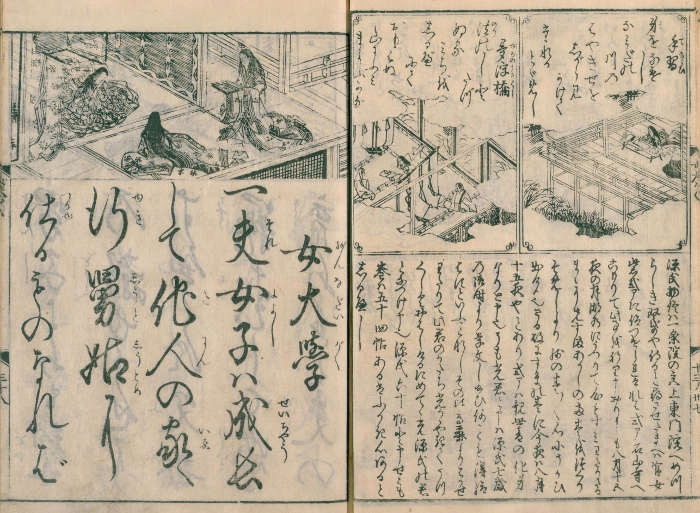

書籍『百年の女「婦人公論」が見た大正、昭和、平成』(著者:酒井順子)では、江戸時代中期から明治初期にさかんに出版された、「女大学」という女性向けの教訓を記した書に触れて、当時の女性のあり方について書いています。

▼ 参考文献 ▼

「女大学」は、宝永7年(1710年)に儒学者・貝原益軒(かいばらえきけん)が著した「女子を教ゆる法」をはじめとし、それをベースにして「女大学宝箱」など、さまざまな”女大学もの”が世に出ました。

明治初期まで170年余り、少しずつ内容を変えつつ刊行され続けた、大ロングセラーの書です。

その中で、封建社会で家父長制を守り、家を存続させていくためには、女性とくに「嫁」の忍従が不可欠です。

そのとき、嫁に個性だの人間性だの自由だのを認めてしまうと、夫が主で妻が従という家父長制は崩壊し、そのようなことを避けるために刊行されたのが女大学の数々です。

それはいわば、「よく服従する嫁を育てるためのマニュアル」です。

女大学の基本的な考え方は、「絶対服従」。

幼いときは親に、結婚したら夫に、老いたら子に従うという「三従」はよく知られていますが、

「総じて婦人の道は、人に従うにあり」

「夫若(も)し腹立て怒るときは、恐れて順(したが)うべし」

「女は夫をもって天とす。返す返すも夫に逆らいて天の罰を受くべからず」

(女大学宝箱)

といった調子です。

他にも…

芝居や踊りや三味線好きの女で淫乱ではない者はいない。

湯茶をたくさん飲むのはダメ。

針仕事ができない者は、犬猫にも劣る。

など、女を人間として見ていない文言がずらりと並び、中には…

醜女(しこめ)が派手に着飾っているのはかえって見苦しい。

など、個人の趣味でしかないような文章も見られます。

今となってはドンデモ本的面白さがありますが、もちろんすべての女性が女大学的に生きていたわけではなく、規範に従わない女性が多かったからこそ、この手の書は必要とされたのでしょう。

しかし、日本の女性は「トンデモ」にしては長すぎる間、女大学が「正しい」とされる中で生きていました。

そんな女大学に異を唱えたのは、あの福沢諭吉でした。

ちょっと先の時代に飛びますが、彼は明治32年(1899年)に、「女大学」および「新女大学」を記しています。

従来の女大学ものを、男にとって都合よく女を従わせようとしているだけの書、としてバッサリ斬ったのです。

封建制度が崩壊してもなお、世の女性を縛る女大学的価値観に対する警鐘は、大胆に響いたものと思われます。

さすが、一万円札になるだけのことはありますね!

それでは次回は、明治以降の性観念に対するお話をしたいと思います。

次回もお楽しみに♪